(1) Betriebssysteme: Architektur und Funktionsprinzipien

1.1. Überblick und Einordnung

Anforderungen und Aufgaben

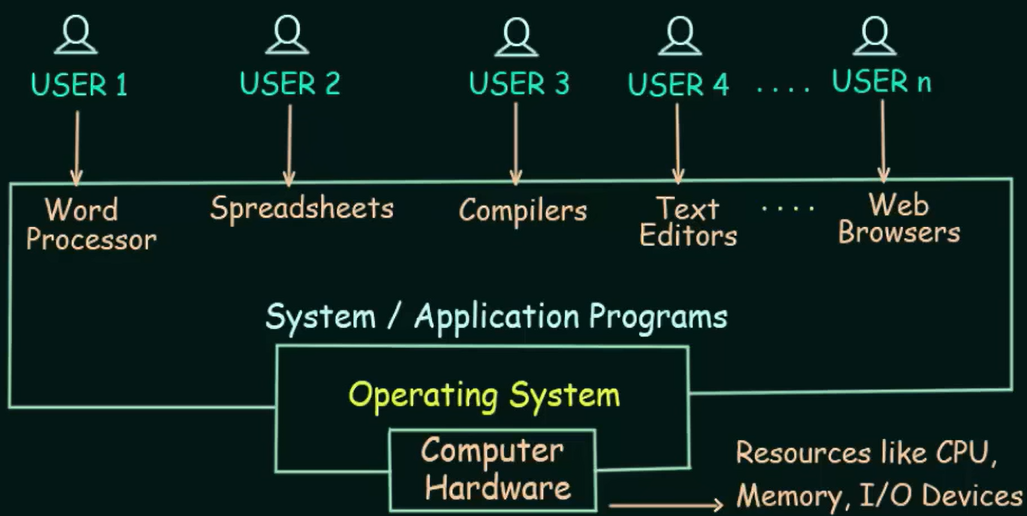

Ein Betriebssystem ist eine Software, die die Ausführung von Programmen steuert und Dienste wie Ressourcenzuweisung, Ablaufplanung, Ein-/Ausgabesteuerung und Datenverwaltung bereitstellen kann (ISO/IEC 2383:15)

Die Hardware reicht allein nicht aus, um darauf effizient Anwendungsprogramme entwickeln, testen und starten zu können. Eine zentrale Aufgabe von Betriebssystemen ist die Steuerung der Programmausführung. Betriebssysteme lösen Fragestellungen wie die folgenden:

- Wie wird ein Programm in den Speicher geladen und gestartet?

- Wie können mehrere Programme gleichzeitig in den Speicher geladen und ausgeführt werden?

- Was passiert nach Beendingung eines Programms oder bei einem Fehler?

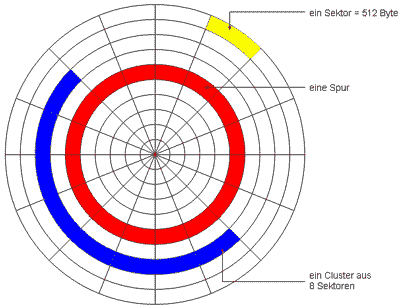

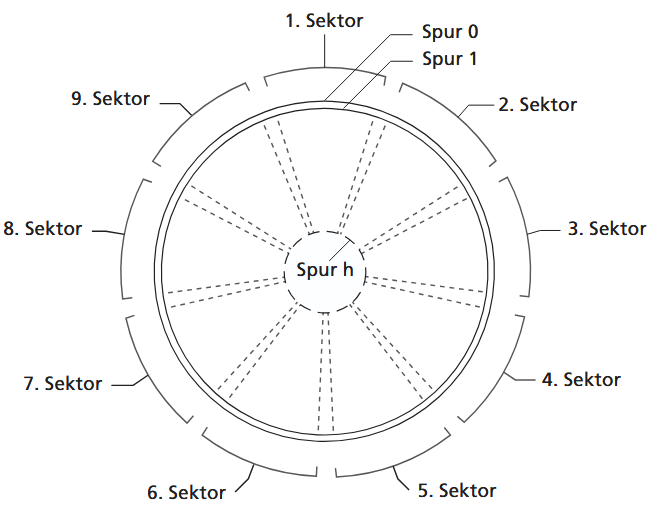

Ein Betriebssystem fungiert als Brücke zwischen Hardware und Benutzer. Ein Beispiel ist die Dateiverwaltung. Die Hardware erlaubt das Lesen und Schreiben nur als einzelne Datenblöcke (meistens 512 Byte oder 4KiB). Ein benutzer erwartet aber natürlich, dass man große Datenmengen einfach in Form von Dateien lesen bzw. schreiben kann.

Ein Betriebssystem ist in diesem Sinne ein "Hilfsmittel", beeinflusst aber dadurch auch die Leistungssfähigkeit des gesamten Systems. Es bietet Schnittstellen, mit denen Benutzer arbeiten können, ohne sich mit der Komplexität der Hardware zu beschäftigen. Betriebssysteme gehören zur Systemssoftware.

Betriebssysteme lassen sich klassifizieren nach:

- der Betriebsart (Batch- bzw. Dialogbetrieb, Netzwerk-, Echtzeit- und Universelle Betriebssysteme),

- der Anzahl gleichzeitig verarbeiteter Programme (singletasking, multitasking),

- der Anzahl der gleichzeitig aktiven Nutzer (singleuser, multiuser),

- der Anzahl der verwalteten Prozessoren (singleprocessing, multiprocessing).

Aufgaben des Betriebssystem

Grob lassen sich die Aufgaben eines Betriebssystems in zwei Kategorien aufteilen:

- Optimale Ausnutzung von Ressourcen (z.B. Minimierung des Stromverbrauchs)

- Erfüllung von Nutzeranforderungen (z.B. Beachtung von Echtzeitanforderungen oder intuitive Bedienbarkeit)

Weiter lassen sich folgende Aufgaben feststellen:

- Anpassung der Leistung der Hardware an die Bedürfnisse der Benutzer. Ein Betriebssystem erweitert den Leistungsumfang der Hardware (z.B. Dateiverwaltung) und schützt sie ebenfalls durch Kapselung und Abstraktion (direkter Zugriff auf die Hardware ist unterbunden).

- Organisation und Steuerung des gesamten Betriebsablaufes im System: Arbeitsaufträge (z.B. über die GUI oder Kommandozeile) werden angenommen und die Verarbeitungsschritte eingeleitet (durch Prozesse, Tasks, Threads = "Ausführungseinheiten")

- Verwaltung und ggf. Zuteilung von Ressourcen an verschiedene "Ausführungseinheiten"

- Kontrolle und Durchsetzung von Schutzmaßnahmen, z.B. in Form von Zugriffsrechte für verschiedene Nutzer.

- Protokollierung von relevanten Abläufen im Gesamtsystem

Historie

Die Entwicklung von Betriebssystemen ist eng mit der Computerhardware verknüpft. Ab Ende der 50er-Jahre automatisierten erste Systeme auf Großrechnern die Stapelverarbeitung (Batch Processing), um Nutzeraufträge nacheinander abzuarbeiten. Mitte der 60er-Jahre, insbesondere mit der IBM 360, kam der Mehrprogramm-Betrieb (Multiprogramming) hinzu. Hierbei nutzt das OS Prozessor-Wartezeiten, etwa bei Ein-/Ausgabeoperationen, um andere Jobs zu bearbeiten. Für Mehrbenutzersysteme mit Terminals wurde dies zum Timesharing modifiziert: Das OS verteilt die Prozessorleistung durch zeitliche Verschachtelung auf verschiedene Jobs, um mehrere Nutzer quasi-gleichzeitig zu bedienen.

UNIX: Dennis Ritchie und Ken Thompson

1.2. Architektur von Betriebssystemen

Um Betriebssysteme verstehen zu können, ist es wichtig, sich zunächst anzusehen, aus welchen Komponenten es bestehen und wie diese Komponenten zusammengefügt sind (Architektur).

1.2.1. Entwurf von Betriebssystemen

Beim Entwurf von Betriebssystemen sind mehrere Kriterien zentral, auch wenn in der Praxis oft Kompromisse nötig sind:

-

Modularität und Portierbarkeit: Komponenten sollten modular mit klaren Schnittstellen aufgebaut sein, und das System sollte mit vertretbarem Aufwand auf andere Hardware-Plattformen übertragbar sein.

-

Erweiterbarkeit: Ein Betriebssystem muss leicht erweiterbar sein, um mit dem technischen Fortschritt Schritt zu halten, was auch ökonomisch notwendig ist.

-

Konfigurierbarkeit bzw. Rekonfigurierbarkeit: Einzelne Komponenten müssen sich, möglichst im laufenden Betrieb, anpassen oder austauschen lassen, etwa bei Hardwareänderungen.

-

Skalierbarkeit: Dies bezeichnet die Fähigkeit, das Betriebssystem auf verschiedensten Rechnerplattformen einzusetzen und die Last auf mehrere parallele Prozessoren zu verteilen.

-

Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz: Als zentrale Steuerungssoftware muss das Betriebssystem absolut zuverlässig arbeiten, da sonst auch Anwendungsprogramme versagen.

-

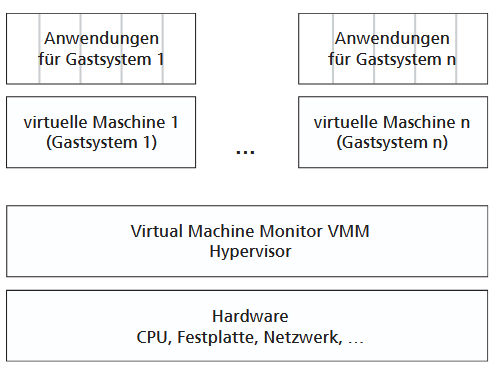

Transparenz und Virtualisierung: Das Betriebssystem soll Hardware-Details sowie Ressourcenmängel vor dem Nutzer verbergen und kann Hardware, Speicher oder sogar sich selbst virtualisieren.

1.2.2. Hauptkomponenten

Als "privilegierte Kontrollinstanz" steuert das Betriebssystem das Ablaufgeschehen auf einem Computer und besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

-

Kommunikation mit der Umgebung: Diese Komponente regelt den Datenaustausch mit dem Benutzer, der technischen Umgebung und anderen Rechnern.

-

Auftragsverwaltung: Sie ist dafür zuständig, alle ankommenden Aufträge zu registrieren und ihre vollständige Erfüllung zu überwachen.

-

Benutzerverwaltung: Im Mehrnutzer-Betrieb ordnet diese Komponente Aktionen spezifischen Benutzern zu und wehrt damit unerlaubte Zugriffe ab.

-

Prozessverwaltung und -koordinierung: Als zentrale Aufgabe verwaltet sie die laufenden Anwendungsprozesse und steuert deren Ablauf so, dass sie auch bei Konflikten fehlerfrei funktionieren.

-

Betriebsmittelverwaltung: Sie verwaltet alle von Prozessen benötigten Hard- und Software-Ressourcen, um eine "ungestörte" Nutzung zu garantieren.

-

Hauptspeicherverwaltung: Aufgrund ihrer Komplexität wird die Verwaltung des Arbeitsspeichers oft als eigene Komponente behandelt, obwohl sie eigentlich zur Betriebsmittelverwaltung gehört.

-

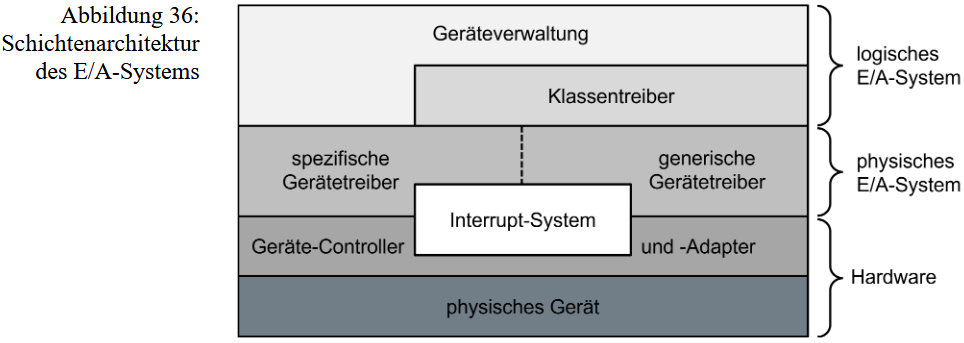

Ein-/Ausgabesystem: Diese Komponente kümmert sich um alle technischen Details der Daten-Ein- und Ausgabe, sodass der Benutzer diese nicht kennen muss.

-

Dateiverwaltung: Sie übernimmt alle Aufgaben zur sicheren Speicherung und transparenten Verwaltung von größeren, logisch zusammenhängenden Datenmengen.

1.2.3. Architekturmodelle

1.2.3.1. Monolitische und Kern-Schale-Architektur

Die einfachste und älsteste "Bauweise" für Betriebssysteme ist die monolitische Architektur. Alle wichtigen Bestandsteile des Betriebssystem sind als einzelne Funktionen in einem großen Block gesammelt. Alle Funktionen könnnen bei Bedarf auf die Diente anderer Funktionen zugreifen: jede Funktion ist von außen offen sichtbar. Obwohl man selbst mit dieser Architektur ein Betriebssystem effizient programmieren kann, sind Änderungen und Erweiterungen sehr aufwendig.

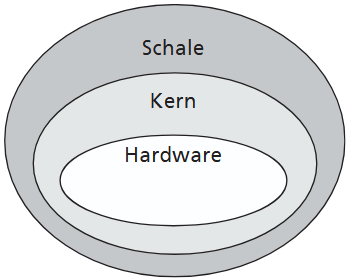

Aus diesem Grund wurde in den 1970er diese Struktur aufgeteilt: Es entstand der kernel und die shell. Der kernel übernimmt die "lebenswichtigen" und hardwareabhängigen Komponenten des Systems (Prozessorverwaltung, Speicherverwaltung usw.) und die shell übernimmt alle anderen Komponenten (z.B. Benutzerkommunikation, Ein-/Ausgabe-Umleitung).

OS/360 von IBM oder Multics waren in den 1960er monolithische Betriebssysteme. Als Reaktion auf die Komplexität von Multics fingen Dennis Ritchie und Ken Thompson mit UNIX 1969 an, die kernel-shell-Architektur zu entwickeln.

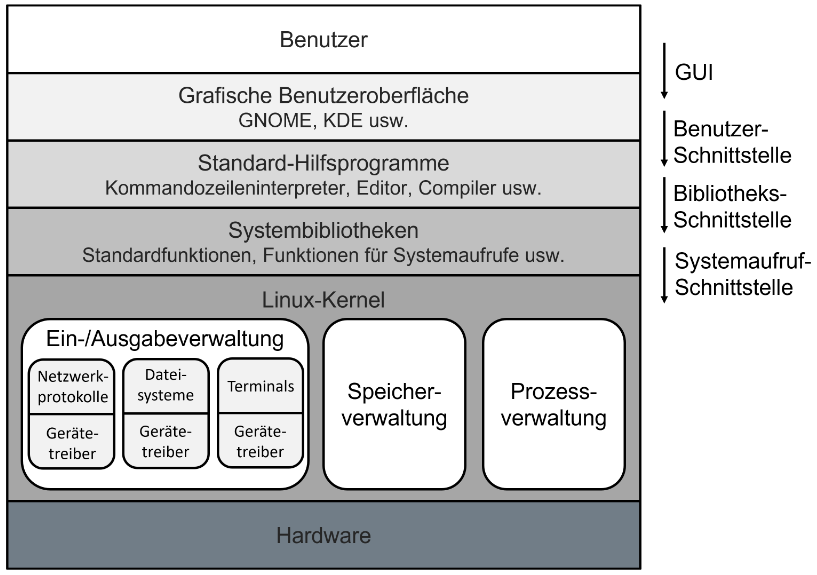

1.2.3.2. Hierarchische Mehrschichtenarchitektur

Als Weiterentwicklung der Kern-Schale-Architektur werden Betriebssysteme oft in hierarchische Schichten gegliedert, um eine klarere Struktur zu schaffen. Die einzelnen Schichten sind durch definierte Schnittstellen voneinander abgegrenzt und funktionieren nach dem Black-Box-Prinzip, was ihre Austauschbarkeit erleichtert. In dieser Hierarchie bietet jede Schicht der nächsthöheren Schicht ihre Dienste an und nutzt selbst die Funktionen der darunterliegenden, wobei die unterste Schicht auf der Hardware aufsetzt und die oberste die Benutzerschnittstelle bildet.

Bei einer konsistenten Schichtung sind Interaktionen nur zwischen direkt benachbarten Schichten erlaubt. Dies vereinfacht die Wartung erheblich, kann jedoch zu Verzögerungen führen, wenn Anfragen unnötig viele Zwischenschichten passieren müssen.

Deshalb nutzten ältere Systeme oft eine quasi-konsistente Schichtung, die das Überspringen von Schichten erlaubte. Dies kann jedoch zu unkontrollierbaren Abläufen führen. Neuere Betriebssysteme verhindern aus Sicherheitsgründen zumindest den direkten Hardwarezugriff durch Anwendungen, indem sie die Hardwareschicht vollständig abschirmen. Das Schichtenmodell dient dank klarer Schnittstellen auch als geeigneter Ansatz für die modulare Implementierung des Systems.

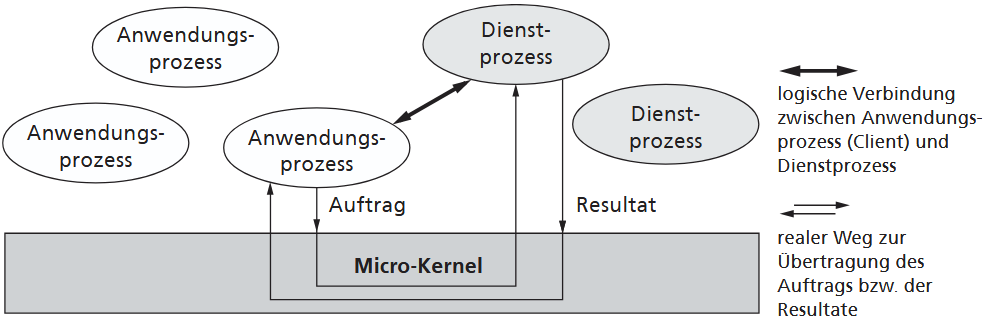

1.2.3.3. Micro kernel Architektur

Die Mikrokern-Architektur reduziert den Kernel auf unbedingt nötige Basisfunktionen, um ihn kleiner und effizienter zu gestalten. Dieser "Mikrokern" enthält nur die wichtigsten hardwareabhängigen Teile und Grundfunktionen für den Datenaustausch. Alle weiteren Betriebssystemleistungen werden von eigenständigen Dienstprozessen außerhalb dieses Kerns erbracht. Diese Modularität macht das System sehr flexibel, da die Dienste einfach modifizierbar oder austauschbar sind.

Das Zusammenspiel basiert auf dem Client-Server-Modell, bei dem Anwendungsprozesse (Clients) logische Verbindungen zu den Dienstprozessen (Servern) aufbauen, um Aufträge zu übermitteln. Der Mikrokern stellt hierfür die erforderlichen Kommunikationsmittel bereit und steuert den Austausch. Durch diese Eigenständigkeit der Dienste wird das System übersichtlicher, anpassbarer und robuster, da Fehler in einem Dienstprozess meist nicht zum Absturz des Gesamtsystems führen.

Mikrokern-Systeme eignen sich gut für verteilte Systeme, da nicht das komplette Betriebssystem installiert werden muss. Ein frühes Beispiel ist der MACH-Kernel, der als UNIX-kompatible Basis diente und Konzepte für heutige Systeme wie macOS und iOS lieferte. In der Praxis existieren auch hybride Konzepte, sogenannte Hybridkerne, die versuchen, die Vorteile von Mikrokerneln und monolithischen Kerneln zu vereinen.

1.2.4 Betriebssystem-Schnittstellen

1.2.4.1 Benutzerschnittstellen

Die Benutzerschnittstelle ist eine Anwendung, die Befehle entgegennimmt und zur Ausführung an den Betriebssystemkern weiterleitet. Sie kann grafik- oder textbasiert sein, aber auch andere Formen wie Sprachsteuerung annehmen.

Kommandosprachen (Texteingabe) erlauben komplexe, platzsparende Operationen, sind aber oft schwer erlernbar und fehleranfällig. Sie ermöglichen die Automatisierung von Abläufen durch Kommandofolgen, sogenannte Shell-Skripts.

Grafische Benutzungsoberflächen (GUIs) nutzen grafische Eingabegeräte und die Fenster-Technik, um den Bildschirm in virtuelle Bereiche zu teilen und ein Desktop-Modell mit Symbolen umzusetzen. Dies erlaubt eine intuitive Bedienung. Ein "Window-Manager" steuert dabei das Aussehen und Verhalten der Fenster (look & feel).

Während Kommando-Interpreter (CLI) Grundbestandteil sind, stellen GUIs mächtige Komponenten dar. Ihre Implementierung variiert: Manche Systeme integrieren die GUI fest, während flexible Systeme sie austauschbar halten. Mobile Geräte nutzen ebenfalls GUIs, die jedoch für Touch-Eingaben und Ganzseiten-Apps optimiert sind.

1.2.4.2 Programmierschnittstellen

Die Programmierschnittstelle (API) definiert verbindlich die Syntax und Semantik der Betriebssystemfunktionen, die Programmierer als Systemdienste oder Systemaufrufe nutzen können. Diese Dienste werden in oft standardisierten Funktions- oder Methodenbibliotheken für die jeweilige Programmierumgebung bereitgestellt.

Auch die Funktionen einer grafischen Benutzungsoberfläche sind in einer GUI-Schnittstelle zusammengefasst und können von Anwendungen über die API angesprochen werden, um Programme grafisch bedienbar zu machen.

1.3. Prozesse

Frühe Rechner ab den 1950er Jahren waren große Batch-Systeme, die Jobs ausführten. Später kamen die ersten Time-Sharing-Systeme, bei denen sich mehrere Nutzer über sogenannte Terminals die Rechenleistung quasi-gleichzeitig teilten und über Shells Programme und Tasks ausführten. Manchmal wird der Begriff "Job" als Synonym zu "Prozess" verwendet, obwohl letzter der modernere, korrektere Begriff ist und streng genommen Unterschiede zwischen den Begriffen bestehen.

Vereinfacht gesagt ist ein Prozess ein ausführendes Programm. Der Status der aktuellen Aktivität eines Prozesses wird durch den Wert des Befehlszählers (Program Counter - ein spezieller Speicherplatz in der CPU, der immer die Adresse des nächsten Befehls enthält) und den Inhalt der Prozessor-Register dargestellt.

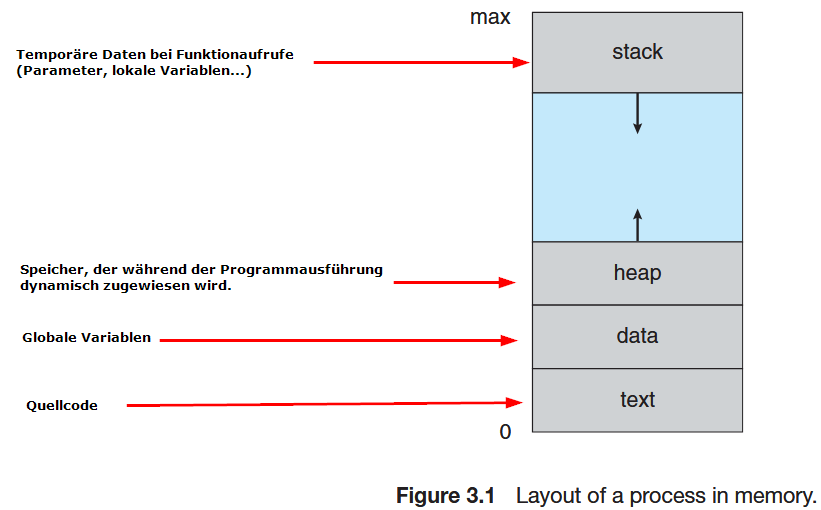

Im Speicher sieht der Prozess folgendermaßen aus:

Während Text- und Datenbereiche eine feste Größe haben, können Stack und Heap zur Laufzeit dynamisch wachsen und schrumpfen, wobei bei jedem Funktionsaufruf ein Aktivierungsblock (activation record) mit Parametern, lokalen Variablen und die return address auf den Stack gelegt wird. Wenn die Funktion die Steuerung abgibt, wird der Aktivierungsblock wieder vom Stack entfernt (popped).

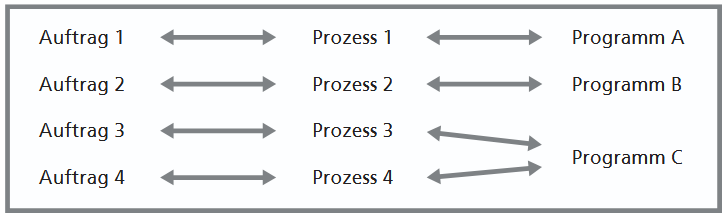

1.3.1. Auftrag -> Prozess -> Programm

Betriebssysteme nehmen Arbeitsaufträge von Benutzern oder der Umgebung entgegen, die als Auslöser für einen Arbeitsvorgang dienen. Um einen Auftrag auszuführen, wird ein Programm benötigt, das zuvor von einem Entwickler als Lösung für eine Aufgabe implementiert wurde. Ein Programm selbst ist jedoch lediglich eine statische, unveränderliche Einheit – eine Folge von Anweisungen und Daten, die meist als Datei gespeichert ist. Diese Sichtweise ist wichtig, da ein Programm die Grundlage für mehrere parallele Abläufe sein kann, aber nicht der Ablauf selbst ist.

Um die Lücke zwischen dem statischen Programm und dem auszuführenden Auftrag zu schließen, wurde der Begriff des Prozesses eingeführt. Ein Prozess ist das dynamische Objekt, das den wirklichen zeitlichen Ablauf und den Verarbeitungsfortschritt repräsentiert. Er ist der eigentliche "Aktivitätsträger" des Systems.

Definiert wird der Prozess als eine dynamische Folge von Aktionen und Zustandsänderungen, die durch die Ausführung eines Programms auf einem Prozessor entstehen. Ein Prozess ist daher maßgeblich durch seinen zeitlich veränderbaren Zustand charakterisiert, der sich hardwarenah oder anwendungsnah zeigen kann.

Der Zusammenhang zwischen den drei Begriffen ist klar definiert: Ein Auftrag veranlasst das Betriebssystem, einen Prozess einzurichten. Dieser Prozess dient der Erfüllung des Auftrags. Das Betriebssystem muss das zugehörige Programm kennen und dem Prozess zuordnen, damit dieser die notwendigen Aktionen ausführen kann. Dieses Modell erlaubt es, dass ein einzelnes Programm mehreren Prozessen gleichzeitig zugeordnet wird, um verschiedene Aufträge Die Zustandsänderungen dieser Prozesse lassen sich dabei auf zwei Ebenen beobachten: hardwarenah (z.B. als Änderung von CPU-Registern oder Speicherzellen) und aus der Benutzerperspektive (z.B. als Text, der sichtbar auf dem Bildschirm erscheint).

Ein Beispiel von zwei Prozessen können zwei getrennte Fenster sein, in denen zwei unterschiedliche Webseiten angezeigt werden. Obwohl das Browser-Programm nur einmal installiert ist, erzeugt das Betriebssystem für die Anzeige von zwei verschiedenen Webseiten in separaten Fenstern zwei eigenständige Prozesse.

1.3.2. Parallele Prozesse

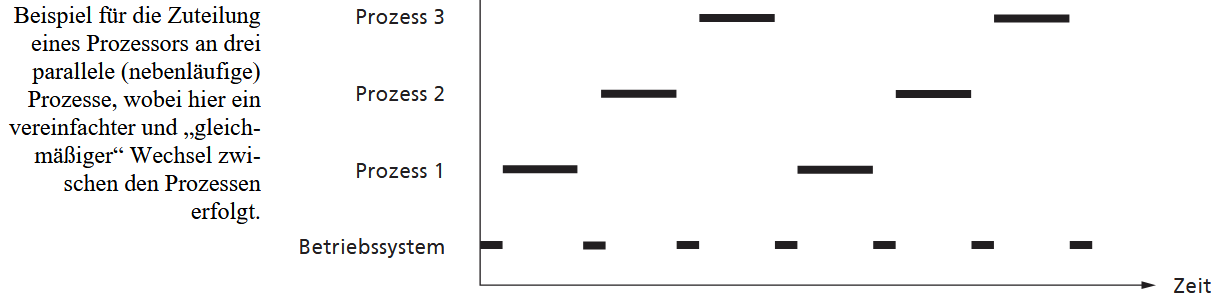

In Multitasking-Betriebssystemen existieren viele Prozesse gleichzeitig, was als System paralleler Prozesse bezeichnet wird. Diese Parallelität bezieht sich jedoch nur auf die Existenz, nicht zwingend auf die Ausführung. Echte Parallelität (Multiprocessing) erfordert mehrere Prozessorkerne. Auf einem einkernigen Prozessor-System wird stattdessen durch Quasi-Parallelität (Nebenläufigkeit) eine zeitlich verschachtelte Abarbeitung realisiert, wodurch das Betriebssystem dem Nutzer eine Parallelität vorspiegelt, die die Hardware nicht bietet.

Die Prozessverwaltung steuert dabei sowohl Anwendungsprozesse (Benutzermodus) als auch Systemprozesse. Der Benutzermodus (user mode) verbietet privilegierte Befehle. Für Kernfunktionen wechselt ein Prozess – ausgelöst durch Systemaufrufe oder Interrupts in den Systemmodus (kernel mode). Dieser Wechsel wird aus Sicherheitsgründen hardwarenah überwacht, da im Kernel-Modus Schutzmechanismen zur Effizienzsteigerung oft abgeschaltet sind; die Rückkehr in den Benutzermodus erfolgt automatisch.

Die zentrale Herausforderung des Betriebssystems ist es, eine geeignete zeitliche Verschachtelung für den Ablauf der Prozesse zu finden. Das Verfahren zur Auswahl, welcher Prozess als Nächstes den Prozessor zugeteilt bekommt, um voranzuschreiten, wird als Scheduling (Ablaufplanung) bezeichnet.

1.3.3. Prozesszustände

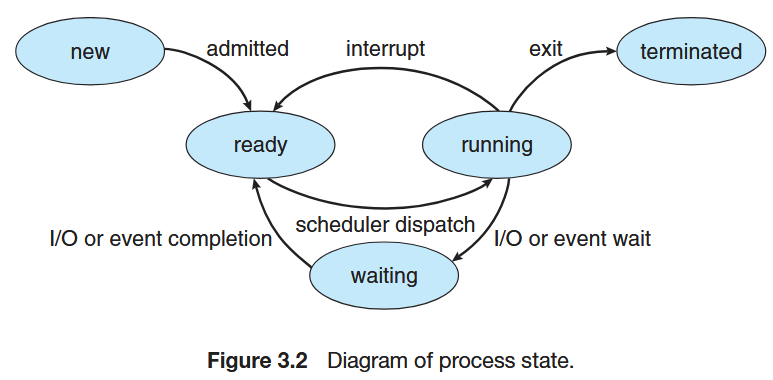

Da maximal nur so viele Prozesse gleichzeitig voranschreiten können, wie Prozessorkerne vorhanden sind, muss die Prozessverwaltung den Zustand aller existierenden Prozesse über ein Prozesszustandsmodell kennen. Dieses Modell beschreibt die Grundzustände:

- neu (new), wenn der Prozess erzeugt wird

- aktiv (running), wenn der Prozess gerade auf einem Prozessor ausgeführt wird;

- bereit (ready), wenn der Prozess lauffähig ist, aber nur auf die Zuteilung des Prozessors wartet;

- wartend (waiting), wenn er auf ein externes Ereignis wie eine Dateneingabe warten muss.

Der Zustand nicht existent ist formell für Prozesse vor der Erzeugung oder nach der Beendigung. Auf einem inzelprozessorsystem kann nur ein Prozess aktiv sein, während viele andere bereit oder wartend sind.

Zustandsübergänge

Die Zustandsübergänge werden teilweise vom Prozess selbst, meist aber vom Betriebssystem ausgelöst. Ein Prozess wechselt selbst von aktiv nach wartend, wenn er eine Wartebedingung (z.B. E/A) anstößt oder gibt den Prozessor freiwillig ab (aktiv → bereit). Das Betriebssystem (der Scheduler) steuert jedoch die Zuteilung des Prozessors: Es wählt einen Prozess aus (bereit → aktiv) oder entzieht ihm den Prozessor (aktiv → bereit). Ein wartender Prozess kann sich nicht selbst befreien; er wird extern in den Zustand bereit überführt, sobald seine Wartebedingung erfüllt ist.

Der Lebenszyklus beginnt mit der Erzeugung (nicht existent → bereit) und endet mit der Beendigung (aktiv → nicht existent) oder dem Abbruch (bereit/wartend → nicht existent). All diese Übergänge werden durch effiziente, gesicherte interne Funktionen des Betriebssystemkerns ausgeführt, die für Programmierer nicht direkt zugänglich sind, sondern in Systemdiensten gekapselt sind.

1.3.4. Prozesskontext / Prozessbeschreibung

Während ein Prozess für den Benutzer primär als Anwendung erscheint, benötigt das Betriebssystem zu seiner Verwaltung den gesamten Kontext, der ihn eindeutig charakterisiert.

Definition

Der Kontext eines Prozesses enthält alle zu seiner Existenz und Verwaltung im Betriebssystem erforderlichen Informationen und charakterisiert ihn daher eindeutig und vollständig.

Dieser Kontext besteht aus drei Teilen:

- dem Benutzer-Kontext, der den (virtuellen) Adressraum des Prozesses (Code, Daten, Stack) umfasst und als Schutzhülle dient;

- dem Hardware-Kontext (Register-Kontext), der alle aktuellen Informationen im Prozessor wie Befehlszeiger und Registerinhalte speichert;

- dem System-Kontext mit allen reinen Verwaltungsinformationen.

Der System-Kontext ist der aufwendigste Teil und wird logisch in einer Datenstruktur zusammengefasst, die als Process Control Block (PCB) bezeichnet wird. Der PCB dient als zentrales Repository für alle Informationen, die nötig sind, um einen Prozess zu starten oder nach einer Unterbrechung exakt fortzusetzen. Dazu gehören:

- Prozess-Identifikation: Eindeutige PID.

- Aktueller Zustand: Z. B. neu, bereit, laufend, wartend oder angehalten.

- Hardware-Kontext: Der Program Counter (Adresse des nächsten Befehls) sowie die Inhalte der CPU-Register (z. B. Stack-Pointer, Allzweckregister), die bei einem Interrupt gesichert werden müssen.

- Scheduling-Informationen: Priorität des Prozesses und Zeiger auf Warteschlangen.

- Speicher-Management: Infos zu Speicherbegrenzungen (Basis-/Limit-Register) sowie Seiten- oder Segmenttabellen.

- Buchführung & E/A: Nutzung der CPU-Zeit, Zeitlimits sowie eine Liste der zugewiesenen E/A-Geräte und geöffneten Dateien.

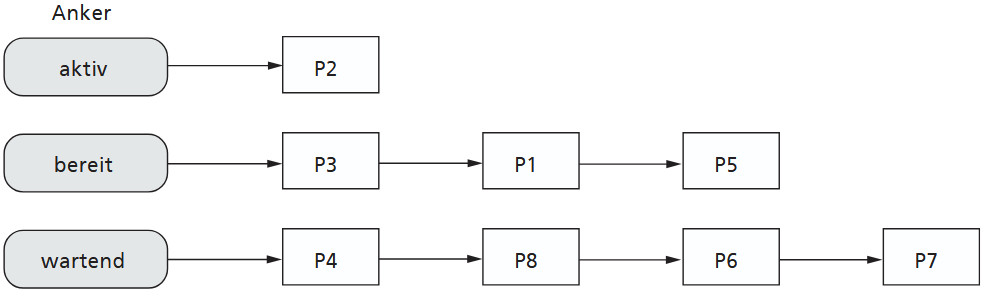

Zur Organisation der Prozesse und ihrer Zustände nutzt das Betriebssystem oft verkettete Listen. Es existieren typischerweise eine Liste für alle bereiten Prozesse (ready list) und Listen für wartende Prozesse.

Die Zustandsübergänge eines Prozesses, etwa von "aktiv" zu "bereit", werden dann effizient implementiert, indem der PCB des Prozesses einfach aus einer Liste ausgekettet und in die andere eingekettet wird. Die Sortierstrategie dieser Listen, beispielsweise nach Priorität, beeinflusst direkt die Effizienz des Schedulings.

1.3.5. Prozesswechsel

Eine Änderung der Prozessorzuteilung wird als Prozessumschaltung (task switch) bezeichnet und bedeutet einen Wechsel des aktiven Prozesses. Dieser Wechsel wird ausgelöst, wenn ein Prozess den Prozessor freiwillig abgibt (z.B. bei Beendigung oder Warten) oder wenn das Betriebssystem ihm diesen entzieht (z.B. bei abgelaufener Zeit oder höherprioren Aufgaben). Während der Scheduler anhand einer Strategie entscheidet, welcher laufbereite Prozess als Nächstes dran ist, führt der Dispatcher als spezielle Komponente des Betriebssystemkerns die eigentliche Umschaltung durch. Diese Prozesswechsel können nur nach einer Unterbrechung des laufenden Betriebs stattfinden, etwa durch einen Hardware-Interrupt oder einen Systemdienstaufruf (Trap) durch den Prozess selbst.

Aus der Sicht eines Benutzers entsteht durch diese zeitlich verschachtelte Abarbeitung die Illusion der Gleichzeitigkeit (Quasi-Parallelität oder Nebenläufigkeit), als würden alle seine Prozesse ungestört und parallel ablaufen, auch wenn sich das System bei hoher Last insgesamt verlangsamt. Aus Sicht des Betriebssystems und der Hardware ist dies jedoch eine Abstraktion: Auf einem einzelnen Prozessorkern wird zu jedem Zeitpunkt immer nur ein einziger Prozess "echt" ausgeführt. Das Betriebssystem selbst benötigt für diese Steuerung und die Prozesswechsel ebenfalls CPU-Zeit, die dann den Anwendungsprozessen nicht zur Verfügung steht.

Die zentrale Anforderung an die Prozessverwaltung ist, dass ein Prozess durch die meist unvorhersehbare Unterbrechung nicht "beschädigt" werden darf und den Wechsel idealerweise gar nicht bemerkt. Um dies zu gewährleisten, muss der Prozess exakt an der Stelle und in dem Zustand fortgesetzt werden können, an dem er unterbrochen wurde. Das Betriebssystem muss den Prozess daher "einfrieren", indem es alle für ihn relevanten Informationen sichert. Diese Sammlung von Informationen ist der Prozess-Kontext. Ein Prozesswechsel ist daher immer ein Kontext-Wechsel (context switch): Der Dispatcher muss den kompletten Kontext des alten Prozesses sichern und den gesicherten Kontext des neuen Prozesses laden. Da Unterbrechungen auch verschachtelt auftreten können, müssen diese Kontexte stapelbar verwaltet werden. Ein Hauptziel beim Betriebssystementwurf ist es, diese Umschaltzeit (context switch time) so gering wie möglich zu halten.

1.4. Systemdienste

1.4.1. Systemaufrufe und Kontextwechsel

Systemdienste werden Programmierern über eine API als gekapselte Unterprogramme angeboten. Der Aufruf eines Systemdienstes löst einen Unterbrechungsmechanismus aus, wodurch das Betriebssystem die Steuerung erhält und ein sofortiger Wechsel vom Benutzermodus in den Systemmodus stattfindet. Um die spätere Fortsetzbarkeit des aufrufenden Prozesses zu garantieren, muss der Kontext des aufrufenden Prozesses gesichert werden, bevor der Dienst bearbeitet wird. Der Prozess wird währenddessen vorübergehend in den Zustand "bereit" oder "wartend" überführt.

Nachdem das Betriebssystem den Dienst erbracht hat, wählt der Scheduler den am besten geeigneten Prozess aus der Menge der laufbereiten aus – dies ist nicht zwangsläufig der aufrufende Prozess. Mit der Wiederherstellung des Kontexts des ausgewählten Prozesses wird dessen Bearbeitung fortgesetzt, was automatisch den Wechsel zurück in den Benutzermodus bewirkt.

Diese Mechanik führt dazu, dass Programmierer keine Annahmen über den zeitlichen Ablauf ihrer Prozesse treffen können, da diese nach Systemaufrufen verzögert werden können. Um sicherzustellen, dass der privilegierte Systemmodus stets schnell verlassen werden kann, halten Betriebssysteme oft einen Leerlaufprozess (idle task) bereit. Dieser Prozess wird nur dann aktiviert, wenn kein anderer Anwendungsprozess lauffähig ist, um die Wartezeit zu überbrücken und ein "aktiv warten" (busy waiting) des Betriebssystems zu verhindern.

1.4.2. Nebenläufigkeit bei Systemdiensten

Um die Datenkonsistenz bei kritischen Abläufen im Systemmodus zu wahren, etwa bei Listenoperationen, müssen Unterbrechungen verhindert werden. Dies geschieht mittels Kernsperren.

- Eine vollständige Kernsperre schützt den gesamten Kern, was einfach, aber unproduktiv ist und bei Wartezuständen zu Problemen führen kann.

- Teilweise Kernsperren: Hier werden nur bestimmte Teilabschnitte vor Unterbrechungen geschützt.

- Alternativ wird es auf Sperren verzichtet, was wiedereintrittsfähige (reentrant) Programmierung erfordert.

Die Dauer der Sperren ist entscheidend für die Echtzeitfähigkeit, da lange Sperren die Reaktionszeit des Systems verzögern.

Systemdienste können zudem unterschiedlich implementiert werden. Beim traditionellen prozedurorientierten Ansatz wird der Dienst effizient, aber unflexibel, komplett im Kernel (Systemmodus) ausgeführt. Moderne Mikrokern-Architekturen nutzen einen prozessorientierten Ansatz (Client-Server-Modell). Hier wird der Dienst von einem eigenständigen Serverprozess außerhalb des Kerns erbracht. Dies ist sehr flexibel, da Dienste ohne Kernänderung austauschbar sind, und unterstützt die Verteilung auf andere Rechner.

1.4.3. Multiprozessoren und Parallelverarbeitung

Durch der Einzug von Mehrkernprozessoren ist die Unterstützung von echter Parallelverarbeitung durch das Betriebssystem enorm wichtig geworden. Eine simple vollständige Kernsperre ist hierfür ungeeignet, da sie die Leistung einschränkt, indem sie verhindert, dass mehrere Prozessoren gleichzeitig im Kernel-Modus arbeiten. Moderne Systeme müssen daher skalierbar sein und eine feingranulare Architektur an Sperren aufweisen. Diese erlaubt, dass sich mehrere Prozesse auf unterschiedlichen CPUs gleichzeitig im Betriebssystemkern befinden dürfen, solange sie nur auf verschiedene, einzeln geschützte Datenstrukturen zugreifen. Heutige Universalbetriebssysteme nutzen solche "Multithreaded-Kerne".

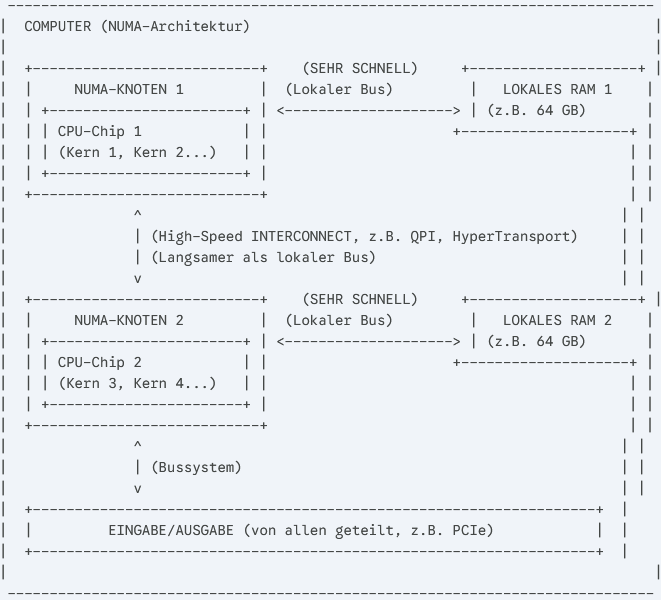

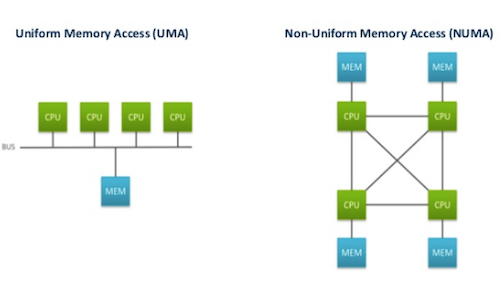

Ein weiterer Aspekt moderner Parallelverarbeitung ist Heterogenität, insbesondere bei NUMA-Architekturen (Non-Uniform Memory Access). Bei NUMA haben CPUs eigenen lokalen Arbeitsspeicher, der deutlich schneller ist als der Zugriff auf den Speicher anderer CPUs im gemeinsamen Adressraum. Das Betriebssystem muss diese Affinität (Zuordnung von Speicher zu CPUs) berücksichtigen und Prozesse möglichst auf der CPU ausführen, die lokal auf die benötigten Daten zugreifen kann.

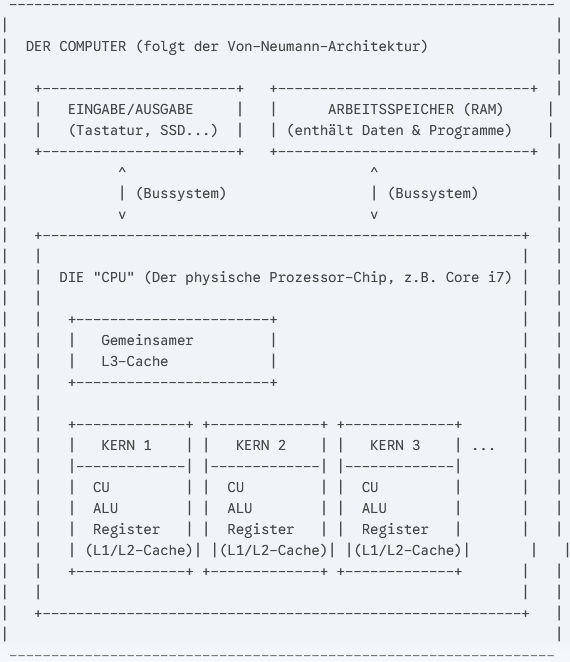

Zur Einordnung, die Von-Neumann-Architektur:

NUMA-Architektur (jeder Kern hat seinen eigenen RAM)

Einen Schritt weiter gehen Multikernel-Betriebssysteme. Sie behandeln die CPUs eines Systems wie ein Netzwerk unabhängiger Kerne (ein verteiltes System). Statt impliziter Zugriffe auf geteilten Speicher erfolgt der Datenaustausch hier explizit über Nachrichtenaustausch (Message Passing). Diese strikte Isolation der Adressräume zielt darauf ab, die Komplexität zu reduzieren und die Skalierbarkeit weiter zu verbessern.

-

QPI/HyperTransport (Hardware): Das ist die physische Verbindung zwischen den Prozessoren (die "Interconnects" aus dem NUMA-Schema).

-

Message Passing (Software): Das ist das Kommunikationsprotokoll, das die Software (das Betriebssystem) auf dieser Autobahn spricht.

1.4.4. Systemdienste zur Prozessverwaltung

Programmierer nutzen API-Systemdienste, um Prozesse zu verwalten, wobei sich die Funktionen je nach Betriebssystem stark unterscheiden. Die Prozesserzeugung ist ein aufwendiger Vorgang, bei dem das OS eine PID (IDENTIFIKATOR) vergibt, einen PCB anlegt und Ressourcen reserviert. Bei Windows erledigt CreateProcess() Erzeugung und Laden in einem Schritt. UNIX/Linux nutzt einen zweistufigen Ansatz: fork() erzeugt zunächst einen Klon des Elternprozesses; dieser Klon muss anschließend explizit ein neues Programm über exec() laden.

Die Beendigung eines Prozesses muss dem Betriebssystem ebenfalls explizit per Systemdienst mitgeteilt werden, etwa mittels ExitProcess() (Win32) oder exit() (UNIX/Linux). Nur so kann das Betriebssystem den Prozess austragen und alle "ausgeliehenen" Ressourcen wieder "einsammeln", um ein "Aushungern" des Systems zu verhindern. Es existieren Dienste zur Eigen- und Fremdterminierung sowie zur dynamischen Änderung von Eigenschaften, wie SetPriorityClass() bei Windows zur Anpassung der Priorität.

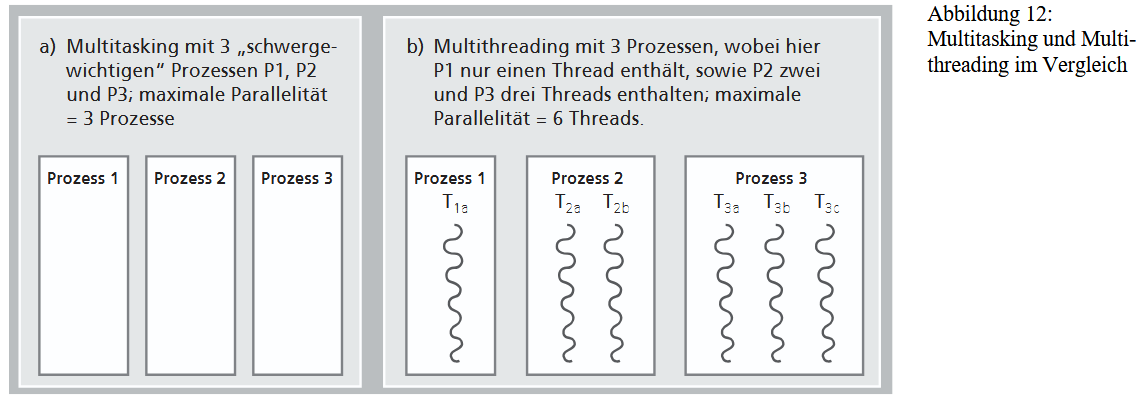

1.4.5. Threads

Die Verwaltung von Prozessen, insbesondere der Kontextwechsel, verursacht wegen des großen Umfangs des Kontextes einen erheblichen Aufwand. Um diese Belastung zu reduzieren, wurde das Konzept der Leichtgewichtsprozesse (Threads) entwickelt. Der Kern des Thread-Konzepts ist ein Kompromiss beim Adressraum, dem größten "Ballast" beim Kontextwechsel: Mehrere Threads, die als vertrauenswürdig gelten, teilen sich einen gemeinsamen Adressraum. Dadurch entfällt bei einer Umschaltung zwischen ihnen der aufwendige Wechsel des Adressraums, was den Kontextwechsel erheblich vereinfacht.

In diesem Multithreading-Modell sind die Threads die eigentlichen "Aktivitätsträger" (Ausführungsfäden). Der Prozess dient nur noch als "Container", der den gemeinsamen Adressraum und andere Ressourcen bereitstellt. Jeder Thread besitzt nur seine eigenen Register und einen individuellen Stack; Code- und Datenbereiche werden geteilt.

Umschaltungen zwischen Threads desselben Prozesses sind "leichtgewichtig". Nur ein Wechsel zwischen Threads verschiedener Prozesse bleibt "schwergewichtig", da hier der volle Prozesskontext gewechselt werden muss. Diese erhöhte Software-Parallelität durch Threads lässt sich ideal auf die Hardware-Parallelität moderner Mehrkernprozessoren abbilden.

1.4.6. Threadsprogrammierung auf Anwenderebene

Die Existenz von Threads ändert die Herangehensweise an die Programmierung: Statt Anwendungen als einen oder mehrere schwergewichtige Prozesse zu implementieren, müssen Entwickler über eine feinere Aufteilung in einzelne Threads nachdenken. Dies ermöglicht eine feingranulare Parallelität innerhalb einer einzigen Anwendung. Der Hauptvorteil besteht darin, dass die gesamte Anwendung nicht blockiert wird, wenn eine Teilaufgabe, wie das Laden von Daten, unkalkulierbare Zeit benötigt. Dank Multithreading können andere Teile, beispielsweise die Reaktion auf Benutzereingaben, unabhängig und nebenläufig weiterlaufen, was die Reaktionsfähigkeit des Programms sicherstellt.

Die Programmierung von Threads erfolgt über standardisierte Schnittstellen (APIs) oder ist direkt in Programmiersprachen integriert. Ein fundamentaler Unterschied zur Prozesserzeugung besteht in der Art des Starts: Während ein neuer Prozess typischerweise ein komplett neues Programm aus einer Datei lädt, wird ein neuer Thread durch den Aufruf einer spezifischen Funktion oder Methode innerhalb des laufenden Programms gestartet. Der aufrufende Thread wird dabei nicht blockiert, sondern läuft sofort parallel zum neu erstellten Thread weiter, wobei er oft ein "Handle" erhält, um den neuen Thread später zu referenzieren.

1.4.7. Betriebssystemunterstützung für Threads

Die Realisierung von Threads muss nicht zwangsläufig das Betriebssystem involvieren. Es ist möglich, eine ähnliche Funktionalität mit "einfachen Bordmitteln" auf Anwendungsebene zu implementieren, indem ein Algorithmus ständig zwischen verschiedenen Teilaufgaben hin und her wechselt. Eine entscheidende Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die verwendeten Betriebssystemfunktionen, etwa zur Abfrage von Eingaben, nicht blockierend sind. Obwohl Programmierbibliotheken dies unterstützen können, ist die direkte Unterstützung durch das Betriebssystem, insbesondere auf Mehrkernprozessoren, deutlich effektiver.

Daher wird bei der Implementierung grob zwischen zwei Formen unterschieden. User-Level-Threads sind Threads aus der Sicht der Anwendung und des Programmierers, die auf dem Betriebssystem ablaufen. Im Gegensatz dazu sind Kernel-Level-Threads die Threads aus der Sicht des Betriebssystems, die es auf der CPU zur Ausführung einplant. Moderne Betriebssysteme wie Windows stellen für diesen Zweck entsprechende API-Funktionen bereit (z.B. CreateThread() und ExitThread()), die sich prinzipiell an den Funktionen zur Prozessverwaltung orientieren.

Die praktische Implementierung von Threads erfolgt durch unterschiedliche Zuordnungen von User-Level-Threads zu Kernel-Threads. Bei einem Modell werden alle User-Level-Threads einer Anwendung einem einzigen Kernel-Thread zugeordnet. Hier liegt die Threadverwaltung komplett auf der Anwendungsebene, oft realisiert durch spezielle Bibliotheken, und das Betriebssystem weiß nichts von der Existenz der einzelnen User-Level-Threads.

Das Gegenstück ist das Modell, bei dem jedem User-Level-Thread genau ein Kernel-Thread zugeordnet wird. In diesem Fall kennt das Multithreading-Betriebssystem die Zuordnung und verwaltet alle Threads direkt selbst.

Darüber hinaus gibt es auch implementierungsabhängige hybride Lösungen, die diese Ansätze mischen, zu denen beispielsweise sogenannte Thread-Pools gehören.

1.4. Koordinierung paralleler (nebenläufiger) Prozesse

1.4.1 Wechselwirkungen

Im Multitasking-Betrieb ist die Annahme falsch, ein Prozess laufe ungestört. Stattdessen befinden sich viele Prozesse "nebeneinander" als Last auf dem System und unterliegen der Steuerung des Betriebssystems. Es ist dabei oft nicht vorhersehbar, wann ein Prozess unterbrochen und ein anderer Prozess "eingeschoben" wird, was zu ungesteuerten Wechselwirkungen führt. Diese unkoordinierte Verschachtelung der Abläufe hat zur Folge, dass die Gesamtablauffolge der Aktionen verschiedener Prozesse nicht deterministisch ist, auch wenn die Aktionen innerhalb eines einzelnen Prozesses sequenziell garantiert bleiben. Verschiedene Durchläufe können zu völlig unterschiedlichen Gesamtergebnissen führen.

Solche Wechselwirkungen entstehen typischerweise durch die gemeinsame Benutzung von Ressourcen, sei es durch Konkurrenz (z.B. um einen Drucker) oder Kooperation (z.B. Datenaustausch). Um diese Abläufe zu beherrschen und korrekte Ergebnisse zu garantieren, ist eine Koordinierung der Prozesse zwingend notwendig. Das Betriebssystem stellt Programmierern hierfür Mittel zur Synchronisation und Kommunikation zur Verfügung.

Lösungsansatz

Synchronisation bezeichnet die Beeinflussung paralleler Prozesse, um ihre zeitlichen Abläufe in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Ein System ist determiniert, wenn die Ergebnisse der Verarbeitung unabhängig von der Ablaufgeschwindigkeit der Prozesse sind und für gleiche Eingaben stets gleiche Resultate liefern. Um dies zu erreichen, müssen Programmierer Synchronisationsoperationen nutzen, die das Betriebssystem bereitstellt.

Diese Operationen basieren auf Protokollen, also Steueralgorithmen zur Koordinierung. Protokolle lassen sich nach ihrem Koordinierungsprinzip klassifizieren: prozedurorientiert (Steuerung über globale Daten), nachrichtenorientiert (Steuerung durch Nachrichten) oder prozessorientiert (Steuerung durch Dienstprozesse).

Ein weiteres Kriterium ist die Synchronisationsaktivität:

- Beim aktiven Warten (busy waiting) prüft ein Prozess wiederholt eine Bedingung.

- Beim passiven Warten wird der Prozess blockiert und in eine Warteliste eingeordnet, bis die Bedingung erfüllt ist.

An diese Protokolle werden hohe Anforderungen gestellt, darunter Sicherheit und Lebendigkeit (z.B. Verklemmungsfreiheit). Moderne Multitasking-Betriebssysteme bevorzugen und bieten vorrangig zentrale Protokolle an, die auf passivem Warten basieren.

1.4.2. Konkurrenzsituation / Race conditions

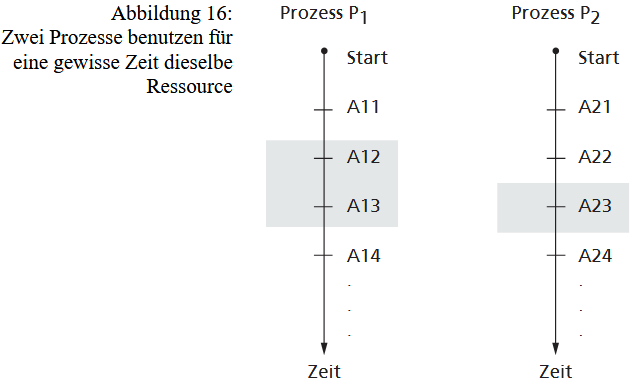

Eine Konkurrenzsituation tritt auf, wenn mindestens zwei parallele Prozesse unabhängig voneinander dasselbe Betriebsmittel exklusiv (allein) benutzen wollen. Solche Situationen sind in Multitasking-Systemen aufgrund begrenzter Ressourcen unvermeidlich. Das Kernproblem ist, dass der genaue Zeitpunkt ihres Auftretens nicht vorhersagbar ist; es hängt von der Steuerung durch das Betriebssystem und dem Verhalten der übrigen Prozesse ab. Wenn das Betriebssystem die Prozesse ungesteuert umschaltet, kann es zu einer fehlerhaften Vermischung der Abläufe kommen, bei der ein Prozess die Ressource nicht für die gesamte benötigte Dauer exklusiv halten kann.

Diese ungesteuerte Verschachtelung kann dazu führen, dass Prozesse von falschen, da zwischenzeitlich unbemerkt veränderten, Daten ausgehen. Solche Szenarien werden als Wettlaufsituation (Race Condition) bezeichnet. Um diese Probleme zu verhindern, ist es essenziell, diejenigen Abschnitte in allen Prozessen zu identifizieren, die im Gesamtablauf nicht miteinander vermischt oder parallel ausgeführt werden dürfen. Diese spezifischen Verarbeitungsschritte, in denen ein exklusiver Zugriff auf ein Betriebsmittel erfolgt und die daher nicht parallel zu denselben Schritten eines anderen Prozesses ablaufen dürfen, bilden einen kritischen Abschnitt (critical section).

Das Problem der Konkurrenz ließe sich zwar trivial lösen, indem alle Prozesse streng sequenziell nacheinander ablaufen. Dies würde jedoch die (Quasi-)Parallelität des Multitasking-Betriebs vollständig aufheben. Es kann zwar durch Zufall zu fehlerfreien Abläufen im Multitasking kommen, wenn ein kritischer Abschnitt zufällig nicht unterbrochen wird, doch das Ziel der Synchronisation ist es, die korrekte Ausführung immer zu garantieren, nicht nur zufällig.

Lösungsprinzip

Um Konkurrenzsituationen zu lösen, ist der wechselseitige Ausschluss (mutual exclusion) erforderlich. Dieses Koordinierungsprinzip erlaubt nur einem der konkurrierenden Prozesse den exklusiven Zugriff auf eine Ressource, während alle anderen "ausgesperrt" werden. Realisiert wird dies durch Sperrsynchronisation-Protokolle, die die Sicherheit gewährleisten, indem sie sicherstellen, dass sich höchstens ein Prozess in seinem kritischen Abschnitt (bezüglich dieser Ressource) befindet. Selbst wenn der aktive Prozess im kritischen Abschnitt unterbrochen wird, muss das Protokoll jeden anderen zutrittswilligen Prozess am Betreten hindern, bis der erste den Abschnitt wieder verlassen hat.

Neben der Sicherheit müssen diese Protokolle auch die Lebendigkeit (Liveness) garantieren: Jeder Prozess, der eintreten möchte, muss dies irgendwann auch dürfen. Das schließt Fernwirkungsfreiheit (keine Behinderung durch unbeteiligte Prozesse), Verklemmungsfreiheit (deadlock freedom) und Behinderungsfreiheit (starvation freedom) ein. Da die korrekte Implementierung dieser Anforderungen komplex ist, hat sich in der Praxis eine Zweiteilung durchgesetzt: Der Programmierer muss unmittelbar vor dem kritischen Abschnitt ein Vorprotokoll (zum Sperren) und unmittelbar danach ein Nachprotokoll (zum Freigeben) einfügen

Lösungsansatz

Sperren (Mutexe/Spinlocks)

Um zu verhindern, dass sich zwei Prozesse gleichzeitig in ihren kritischen Abschnitten befinden, führen die Prozesse eine gemeinsam benutzte zweiwertige Variable, die Sperrvariable. Hat sie den Wert 0, erlaubt sie den Eintritt in den kritischen Bereich, mit 1 wird dieser Eintritt gesperrt. Der in denkritischen Bereich eintretende Prozess muss vor seinem Eintritt prüfen, ob der Abschnitt frei ist, d. h., ob die Sperrvariable den Wert 0 hat. Ist dies der Fall, setzt er die Sperrvariable auf 1 und betritt den kritischen Abschnitt. Alle anderen Prozesse, die nun die Sperrvariable überprüfen, finden den Wert 1 und müssen warten. Der eingetretene Prozess muss am Ende des kritischen Bereichs die Sperrvariable wieder auf 0 setzen. Damit wird der kritische Bereich für andere Prozesse frei.

Moderne Prozessoren bieten dafür spezielle atomare Befehle (wie "test and set lock"). Dies ist jedoch eine sehr hardwarenahe Lösung, die zudem zu aktivem Warten (busy waiting) führt, da Prozesse in einer Schleife (polling) wiederholt prüfen müssen, ob die Sperre frei ist. Diese atomaren Hardware-Befehle sind jedoch die notwendige Grundlage, um effizientere, höherwertige Synchronisationsmittel zu implementieren.

Semaphor

Das bewährteste und von den meisten Betriebssystemen angebotene Mittel ist der Semaphor, der von Dijkstra 1965 eingeführt wurde. Ein Semaphor ist ein Objekt (abstrakter Datentyp), das eine globale Steuervariable und eine Warteliste für Prozesse enthält. Er vermeidet aktives Warten durch Betriebssystemunterstützung. Er bietet zwei Methoden: p (für das Vorprotokoll, oft "down" genannt) und v (für das Nachprotokoll, oft "up" genannt).

- Ruft ein Prozess die p-Operation auf, wird geprüft, ob der kritische Abschnitt frei ist. Wenn ja, wird die Steuervariable dekrementiert und der Prozess darf eintreten. Wenn nein, wird der aufrufende Prozess durch Einfügen in die Warteliste blockiert (passives Warten).

Die jeweiligen Programmabschnitte der Prozesse, die auf gemeinsam benutzte Daten oder andere Betriebsmittel zugreifen, nennt man kritische Abschnitte.

- Ruft ein Prozess die v-Operation auf, signalisiert er das Verlassen des kritischen Abschnitts. Das Protokoll prüft, ob Prozesse in der Warteliste sind. Wenn ja, wird ein wartender Prozess "befreit" und in den "bereit"-Zustand überführt; die Steuervariable bleibt dabei unverändert.

Nur wenn niemand wartet, wird die Steuervariable inkrementiert. Für die Korrektheit des gesamten Systems ist es essenziell, dass die p- und v-Operationen selbst als unteilbare (atomare) Operationen implementiert sind. Das Betriebssystem muss (mithilfe der atomaren Hardware-Sperren) verhindern, dass eine p- oder v-Operation während ihrer Ausführung unterbrochen wird, da sonst Race Conditions entstehen könnten.

Binäre und zählende Semaphoren

Es gibt zwei Hauptvarianten von Semaphoren. Binäre Semaphore (mutex) können nur zwei Zustände annehmen und eignen sich für den klassischen wechselseitigen Ausschluss, bei dem nur ein Prozess eintreten darf. Allgemeine (zählende) Semaphore verwenden eine Zählvariable, die angibt, wie viele Prozesse den kritischen Abschnitt gleichzeitig betreten dürfen, was für Ressourcen nützlich ist, die mehrfach vorhanden sind.

In der Praxis ist die Anwendung von Semaphoren jedoch sehr fehleranfällig. Programmierer müssen kritische Abschnitte exakt identifizieren und die p- und v-Operationen korrekt platzieren. Ein Vergessen der v-Operation oder ein Vertauschen der Reihenfolge kann zu Laufzeitfehlern führen, die vom Compiler nicht erkannt werden. Um diese Komplexität und Fehleranfälligkeit zu reduzieren, bieten höhere Programmiersprachen oft robustere, integrierte Synchronisationsmittel an. Das Konzept des Monitors beispielsweise kapselt gemeinsam genutzte Daten und erlaubt den Zugriff nur über definierte, automatisch synchronisierte Methoden. Einige moderne Programmiersprachen haben dieses Konzept übernommen, um die Koordination von parallelen Threads sicherer und übersichtlicher zu gestalten.

1.4.3. Kooperation von Prozessen

Unter Kooperation paralleler Prozesse versteht man eine bewusste Zusammenarbeit mehrerer Prozesse mit dem Ziel, durch Arbeitsteilung eine komplexe Gesamtaufgabe zu erfüllen. Im Gegensatz zur unerwartet auftretenden Konkurrenz ist diese Form der Koordinierung zielgerichtet, da ein einzelner Prozess die Aufgabe nicht allein bewältigen kann. Diese Zusammenarbeit muss "geordnet" erfolgen, da für bestimmte Verarbeitungsschritte eine vordefinierte Reihenfolge (Präzedenz) eingehalten werden muss. Das bedeutet, ein Prozess muss unter Umständen an einer bestimmten Stelle warten, bis er sicher sein kann, dass ein anderer Prozess seine Teilarbeit abgeschlossen hat. Obwohl die Kooperation beabsichtigt ist, schränkt sie, genau wie die Konkurrenz, die maximal mögliche Parallelität im System ein. Das Betriebssystem darf nicht mehr beliebig umschalten, da es die vorgegebenen Abhängigkeiten sicherstellen muss. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Erzeuger-Verbraucher-Problem, bei dem über einen Puffer (reservierter Speicherbereich im RAM) kommuniziert wird und klare Regeln (z.B. "Lesen nur, wenn voll") eingehalten werden müssen.

Wie erzwingt man eine strikte Reihenfolge (Synchronisation), obwohl die Prozesse eigentlich unabhängig voneinander laufen wollen?

Lösungssprinzip

Ein Prozess muss unter Umständen an einer bestimmten Stelle warten, bis er sicher sein kann, dass ein anderer Prozess eine notwendige Aktion ausgeführt hat. Diese grundlegendste Form der Koordinierung wird als Ereignissynchronisation bezeichnet. Sie erzwingt Präzedenzen zwischen verschiedenen Prozessen. Um dies zu implementieren, werden Operationen benötigt, mit denen ein Prozess ein "Ereignis melden" (Signal) kann, und Operationen, mit denen ein anderer Prozess auf dieses Ereignis "warten" (Wait) kann. Das Grundprinzip dabei ist, nur die unbedingt nötigen Reihenfolgebeziehungen zu garantieren, während ansonsten maximale Parallelität (Multitasking) erhalten bleiben soll.

In vielen Fällen von Kooperation reicht das bloße Melden eines Ereignisses jedoch nicht aus; es müssen zusätzlich Daten, wie etwa Teilergebnisse, übertragen werden. Dieser zielgerichtete Austausch von Informationen zwischen parallelen Prozessen wird als Interprozesskommunikation (IPC) bezeichnet. Die IPC-Möglichkeiten lassen sich grob unterteilen. Bei der speicherbasierten Kommunikation stellt das Betriebssystem lediglich einen gemeinsamen Speicherbereich bereit; die Prozesse müssen sich jedoch selbst um die gesamte Synchronisation (z.B. den Schutz vor Race Conditions) kümmern. Bei der nachrichtenbasierten Kommunikation (Message Passing) tauschen Prozesse hingegen "Nachrichten" als eigenständige, identifizierbare Objekte aus. Das Betriebssystem verwaltet diese Nachrichten (mit Kopf- und Körperdaten) und stellt den Übergabemechanismus bereit.

Kommunikationsverfahren, speziell das Message Passing, werden anhand mehrerer Kriterien klassifiziert. Bezüglich der Zahl der Prozesse unterscheidet man direkte Kommunikation, die Prozessidentifikatoren nutzt (1:1, 1:n oder m:1), und indirekte Kommunikation, die über eine gemeinsame Übergabestelle läuft und m:n-Beziehungen erlaubt. Beim Datentransport kann entweder der Wert der Nachricht kopiert oder nur eine Adresse (Verweis) auf die Daten übergeben werden. Das Übertragungssystem kann speichernd (buffering) sein, wobei Nachrichten aufbewahrt werden, bis der Empfänger sie abholt, oder nicht speicherernd, wobei eine nicht zustellbare Nachricht verloren geht.

Das wichtigste Kriterium ist die Synchronisation des Austauschs. Bei der synchronen Kommunikation wird ein Prozess blockiert. Ein "blocking send" (blockierendes Senden) hält den Sender an, bis der Empfänger die Nachricht erhalten oder bestätigt hat. Im Gegensatz dazu wird bei der asynchronen Kommunikation auf eine Synchronisation verzichtet. Ein "non-blocking send" (nicht-blockierendes Senden) erlaubt dem Sender, die Nachricht zu übergeben und sofort mit seiner eigenen Arbeit fortzufahren, ohne auf den Empfänger zu warten. Diese verschiedenen Mittel der Synchronisation und Kommunikation ermöglichen die Realisierung komplexer, arbeitsteiliger Beziehungen und verteilter Verarbeitung.

Lösungsmittel

Zur Ereignissynchronisation können prozedurorientierte Mittel genutzt werden. „Private“ Semaphore dienen hier nicht dem wechselseitigen Ausschluss, sondern der reinen Signalisierung; eine v-Operation meldet ein Ereignis, eine p-Operation wartet darauf, wobei der Semaphor typischerweise mit 0 initialisiert wird. Ereigniszähler (event flags) sind Objekte zur Registrierung von Ereignissen, die Operationen zum Signalisieren (und Wecken aller Wartenden) oder zum Warten auf einen bestimmten Zählerstand bieten. Signale wiederum sind asynchrone Prozessunterbrechungen (Software-Interrupts) zur Anzeige besonderer Ereignisse oder Ausnahmesituationen, auf die ein Prozess mittels einer Behandlungsroutine reagieren kann. All diese Mechanismen erfordern große Sorgfalt, da ihre fehlerhafte Anwendung zu schwerwiegenden Laufzeitfehlern führen kann.

Bei der Interprozesskommunikation (IPC) wird zwischen speicher- und nachrichtenbasierten Verfahren unterschieden. Zu den speicherbasierten Mitteln gehört:

-

Kommunikation über gemeinsame Speicherbereiche. Hierbei stellt das Betriebssystem einen Speicherbereich bereit, der in die Adressräume mehrerer Prozesse eingeblendet wird. Dies ist extrem schnell, da keine speziellen API-Aufrufe zum Lesen und Schreiben nötig sind. Der Nachteil ist, dass die Programmierer die gesamte erforderliche Synchronisation (sowohl Sperr- als als auch Ereignissynchronisation) manuell, z.B. mit Semaphoren, implementieren müssen.

-

Kommunikation über gemeinsame Dateien: Prozesse schreiben in Dateien, die von anderen Prozessen gelesen werden. Auf diese Weise kommunizieren einzelne (und oftmals unterschiedliche) Programme.

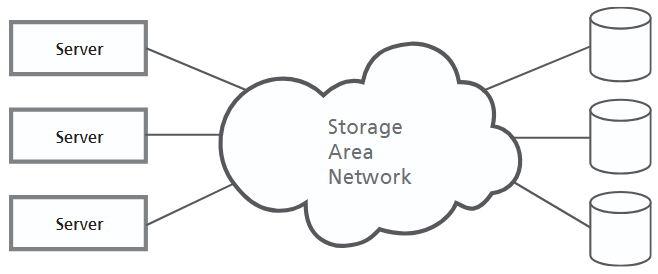

Nachrichtenbasierte Kommunikation (Message Passing) hat den Vorteil, dass das Betriebssystem die Verwaltung und Synchronisation übernimmt und die Verfahren oft netzwerkfähig sind. Pipes sind unidirektionale FIFO-Puffer (Datenröhren) für Byteströme, bei denen das Betriebssystem das Lesen aus einer leeren Pipe automatisch blockiert. Nachrichtenwarteschlangen (message queues) sind flexiblere, indirekte Übergabestellen (wie Mailboxen) für m:n-Beziehungen, über die ganze Nachrichten-Objekte mit verschiedenen Strategien (z.B. Priorität) ausgetauscht werden.

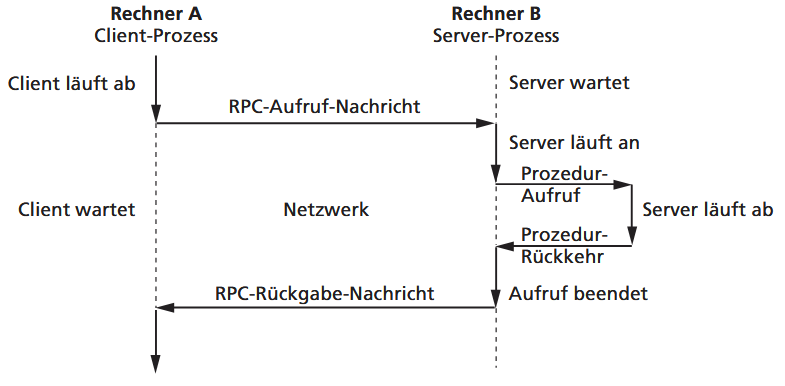

Sockets bilden die Grundlage für die Netzwerkkommunikation. Sie sind standardisierte Kommunikationsendpunkte, die die darunterliegenden Protokolle (wie TCP/IP) abstrahieren und so die Kommunikation zwischen Prozessen auf unterschiedlichen Betriebssystemen ermöglichen. Eine noch höhere Abstraktionsebene ist der Entfernte Prozeduraufruf (Remote Procedure Call, RPC). Dieses Verfahren, ebenso wie Java RMI, lässt einen Dienst auf einem entfernten Rechner wie einen lokalen Funktionsaufruf erscheinen, indem es den zugrundeliegenden Nachrichtenaustausch vor dem Programmierer verbirgt.

1.5. Ressourcen (Betriebsmittel)

1.5.1. Klassifikation von Betriebsmitteln

Betriebsmittel (Ressourcen) sind alle Komponenten (Objekte) eines Computersystems, die zur Erfüllung von Aufträgen durch Prozesse benötigt werden.

Sie lassen sich anhand verschiedener Kriterien klassifizieren. Zunächst wird nach der Realisierungsform unterschieden, ob es sich um Hardware-Ressourcen (wie Drucker) oder Software-Ressourcen (wie Dateien) handelt.

Hinsichtlich der Nutzbarkeit wird zwischen lokalen (privaten) Ressourcen, die nur einem Prozess gehören, und globalen (gemeinsamen) Ressourcen, die allen zur Verfügung stehen, differenziert. Die Wiederverwendbarkeit beschreibt, ob Betriebsmittel nacheinander von mehreren Prozessen genutzt werden können (wie der Prozessor) oder ob sie bei der Benutzung verbraucht bzw. zerstört werden (wie Signale oder Nachrichten).

Ein weiteres Kriterium ist die Entziehbarkeit: Entziehbare Ressourcen (z.B. der Prozessor) können einem Prozess temporär weggenommen und ihr Zustand konserviert werden, während dies bei nicht entziehbaren (z.B. einem laufenden Druckauftrag) nicht möglich ist. Schließlich definiert die Benutzungsweise, ob Ressourcen mehrfach (parallel) oder nur exklusiv (einzeln und nacheinander) genutzt werden können.

1.5.2. Verwaltung von Betriebsmitteln

Unter Scheduling (Ablaufplanung) versteht man die Vorgehensweise des Betriebssystems bei der Zuteilung von Ressourcen an Prozesse. Die Auswahl des für die Zuteilung am besten geeigneten Prozesses wird vom Scheduler anhand einer konkreten Strategie vorgenommen.

Das Ziel ist ein optimales Systemverhalten, wobei sich verschiedene Zielfunktionen wie Fairness, maximaler Durchsatz oder minimale Antwortzeit widersprechen können.

Statische vs Dynamische Zuteilung

Eine statische Zuteilung, bei der ein Prozess alle Ressourcen bei der Erzeugung erhält, ist nur bei vorab bekanntem Ressourcenbedarf (z.B. im Stapelbetrieb) möglich. In allen anderen Fällen erfolgt eine "operative", dynamische Zuteilung, bei der ein Prozess Ressourcen je nach aktueller Systemlast anfordern muss.

Bei der dynamischen Zuteilung fordert ein Prozess Ressourcen per API-Funktion an. Erhält er sie nicht, wird er blockiert und in eine Warteliste eingeordnet. Da die exklusive Nutzung einen kritischen Abschnitt darstellt, wird dies oft über Semaphore realisiert: Die p-Operation dient der Anforderung und die v-Operation der Freigabe des Betriebsmittels.

Strategien mithilfe von Semaphoren

Mithilfe von Semaphoren lassen sich verschiedene Strategien zur Betriebsmittelverwaltung realisieren:

- Die Anforderung einer einzelnen Ressource kann einfach mithilfe eines binären Semaphors erfolgen, der den exklusiven Zugriff (als kritischen Abschnitt) regelt.

- Zur Verwaltung mehrerer gleichartiger Ressourcen (wie Blöcke aus einem Speicher-Pool) können allgemeine (zählende) Semaphore genutzt werden. Der Wert der Steuervariablen gibt dabei an, wie viele Exemplare der Ressource noch verfügbar sind.

- Die gleichzeitige Anforderung mehrerer verschiedener Ressourcen ist komplexer und kann auf der Basis von "Sammelanforderungen" realisiert werden, beispielsweise indem die Anforderungen in einem Vektor markiert werden.

Entziehbarkeit: Scheduling durch Verdrängung (preemption)

Bei Multitasking-Betriebssystemen unterscheidet man zwei Grundansätze für das Scheduling:

- Bei nicht verdrängenden Verfahren = kooperatives Multitasking (non-preemptive) entscheidet das Betriebssystem erst über eine Neuzuteilung, wenn der aktuelle Prozess die Ressource freiwillig zurückgibt. Dies wird als "kooperatives Multitasking" bezeichnet und ist vom "guten Willen" der Prozesse abhängig.

- Im Gegensatz dazu können bei verdrängenden Strategien = verdrängendes Multitasking (preemptive) Prozesse jederzeit durch das Betriebssystem unterbrochen werden, um ihnen die Ressource vorzeitig zu entziehen. Dieses Verfahren wird von den meisten modernen Betriebssystemen verwendet.

Time-triggered vs event-triggered

Für verdrängende Strategien gibt es unterschiedliche Auslöser. Bei zeitgesteuerten Verfahren (time-triggered) wird die Verdrängung durch eine Zeitunterbrechung ausgelöst, etwa wenn ein zugewiesenes Zeitlimit (Time Slice, Quantum) abgelaufen ist, was ein Timer-Interrupt signalisiert. Bei ereignisgesteuerten Verfahren (event-triggered) ist der Auslöser ein besonderes Ereignis, wie beispielsweise das Eintreffen eines neuen Auftrags mit höherer Wichtigkeit, das eine sofortige Umschaltung erfordert.

Prozessor-Scheduling

Der Prozessor-Scheduler wird bei jeder Prozessumschaltung vom Dispatcher aktiviert, um den am besten geeigneten Prozess aus der Menge der laufbereiten auszuwählen, notfalls auch einen Leerlaufprozess.

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien (Algorithmen), die sich in nichtverdrängende und verdrängende Verfahren einteilen lassen.

- Bei den nichtverdrängenden Strategien erfolgt die Zuteilung in der Reihenfolge des Eintreffens (First Come First Served, FCFS) oder bevorzugt den Prozess mit der kürzesten erwarteten Bearbeitungszeit (Shortest Job First, SJF), wobei letztere in der Praxis oft schwer bekannt ist.

- Die meisten Betriebssysteme nutzen verdrängende Strategien. Am bekanntesten ist Round Robin (Time-Slice-Verfahren), das den Prozessor reihum jedem Prozess für eine feste Zeitscheibe zuteilt. Ist die Zeit abgelaufen oder gerät ein Prozess in eine Wartesituation, wird ihm der Prozessor entzogen. Dieses Verfahren ergibt kurze Antwortzeiten bei kleinem Quantum, aber bedingt höhere Rechenzeitverluste durch die häufigen Prozesswechsel.

Andere Verfahren nutzen Prioritäten.

- Bei festen, statischen Prioritäten erhält immer der Prozess mit der höchsten Priorität den Prozessor, was aber zum "Verhungern" (Starvation) rangniedriger Prozesse führen kann.

- Um dies zu verhindern, werden dynamische Prioritäten verwendet, die das Betriebssystem zyklisch anpasst. Kriterien dafür können

- Shortest Elapsed Time (SET) - die Priorität sinkt bei wachsender Bearbeitungszeit,

- Shortest Remaining Processing Time: Die Priorität wächst mit kleiner werdender verbleibender Bearbeitungszeit der Prozesse

- Highest Response Ratio Next (HRRN): Die Priorität ist abhängig vom Quotienten aus Bearbeitungszeit und Wartzeit (=B + W) die Erhöhung der Priorität bei langer Wartezeit (Aging) sein.

- Aging: Die Priorität wächst mit zunehmendem „Alter“ des Prozesses

Zeitabhängige Scheduling-Verfahren ähneln dynamischen Prioritäten, legen den Fokus aber auf die Einhaltung strikter Zeitbedingungen, was für den Echtzeitbetrieb (z.B. Robotersteuerung) unerlässlich ist. Die Ergebnisse eines Prozesses müssen hierbei garantiert rechtzeitig vorliegen.

Diese Verfahren erfordern eine ständige Kontrolle des Systems und eignen sich am besten für "geschlossene Systeme" mit (weitgehend) fester Prozessanzahl oder für periodische Prozesse, weniger jedoch für "offene" Dialogsysteme. Strategien wie Earliest Deadline First (EDF) priorisieren den Prozess mit der am nächsten liegenden Deadline, während Least Laxity First (LLF) den Prozess mit dem geringsten zeitlichen Spielraum (Laxity) bevorzugt.

- Welche Konsequenzen für den gesamten Ablauf des Prozesssystems hat es bei einem Round-Robin-Scheduling, wenn die Zeitscheibe für jeden Prozess a. sehr kurz, b. sehr lang?

- Welche der folgenden Verfahren sind gleichermaßen fair zu allen Prozessen? a. Round Robin b. Statische Prioritäten c. Deadline-Scheduling

1.5.3. Verklemmungen (Deadlocks)

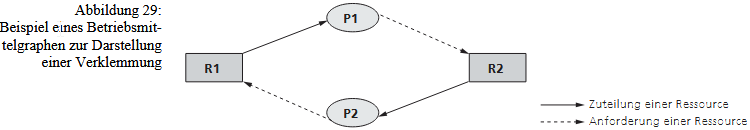

Eine Verklemmung (deadlock) ist ein gefährlicher Zustand in einem System paralleler Prozesse, bei dem einige Prozesse derart wechselseitig aufeinander warten, dass grundsätzlich keiner von ihnen mehr voranschreiten kann.

Eine Verklemmung ist eine besonders kritische Situation, bei der mehrere Prozesse in einen permanenten Wartezustand geraten. Dies passiert, wenn sie auf Bedingungen oder "Hilfe" warten, die nur von anderen Prozessen erfüllt werden können, welche jedoch ihrerseits auf Bedingungen der ersten Gruppe warten. Wenn diese Abhängigkeit zirkulär ist, bleiben alle beteiligten Prozesse auf Dauer blockiert.

Es ist wichtig, diese permanente Blockade von einem zeitweiligen Warten auf eine Ressource zu unterscheiden. Verklemmungen entstehen typischerweise im Zusammenhang mit der exklusiven Benutzung von Ressourcen. Ein weiteres Merkmal ist ihre Zufälligkeit: Sie können selbst dann auftreten, wenn die Koordinierungsmittel (wie Semaphore) logisch korrekt implementiert sind, die Reihenfolge der Anforderungen durch die Prozesse aber zufällig "unzweckmäßig" war und so zur gegenseitigen Blockade führt.

Verklemmung durch Semaphore

Das ist das klassische "Dining Philosophers"-Problem (oder "Kreuzungs-Problem") in Reinform.

In diesem Beispiel entsteht eine zirkuläre Wartebedingung:

- Prozess P1 schnappt sich Ressource R1 (z. B. Semaphor S1).

- Prozess P2 schnappt sich Ressource R2 (z. B. Semaphor S2).

- Jetzt will P1 weitermachen und fordert R2 an. Das Betriebssystem blockiert P1 (setzt ihn auf "wartend"), weil P2 diese Ressource exklusiv besitzt.

- Gleichzeitig will P2 weitermachen und fordert R1 an. Das Betriebssystem blockiert P2, weil P1 diese Ressource exklusiv besitzt.

Das Ergebnis: P1 wartet auf P2, und P2 wartet auf P1. Keiner von beiden kann jemals den Code-Abschnitt erreichen, in dem er seine erste Ressource wieder freigibt (v-Operation), weil er auf die zweite Ressource wartet, die der andere blockiert. Sie sind permanent verkeilt.

Zur Erinnerung: p-Operation (proberen/wait): Fordert eine Ressource an und blockiert den Prozess (setzt ihn auf "wartend"), falls die Ressource nicht verfügbar ist. v-Operation (verhogen/signal): Gibt eine Ressource wieder frei und weckt einen eventuell wartenden Prozess auf.

Ursachen von Verklemmungen

Eine Verklemmung (Deadlock) ist ein dauerhafter, zufälliger Stillstand, der nur eintreten kann, wenn vier Bedingungen erfüllt sind.

Die ersten drei sind notwendige Bedingungen:

- Exklusive Ressourcennutzung (B1): Die Prozesse nutzen die Ressourcen exklusiv (durch Realisierung des wechselseitigen Ausschlusses).

- Kein Ressourcenentzug (B2): Einem Prozess können bereits zugewiesene Ressourcen nicht entzogen, sondern sie müssen von ihm selbst freigegeben werden

- "Hold and Wait" (B3): Die Prozesse fordern irgendwann weitere Ressourcen nach, ohne zuvor die bisher bereits belegten (zugeteilten) Ressourcen freizugeben

- Eine Verklemmung tritt jedoch erst tatsächlich ein, wenn auch die hinreichende Bedingung erfüllt ist: 4. Zirkuläres Warten (B4): Es entsteht eine geschlossene Kette von Abhängigkeiten (z. B. P1 wartet auf P2, P2 wartet auf P1).

1.5.4. Gegenmaßnahmen (Verklemmungen)

Es gibt verschiedene Gegenmaßnahmen gegen Verklemmungen. Die einfachste ist das Ignorieren, der "Vogel-Strauß-Algorithmus", bei dem man annimmt, dass Verklemmungen selten sind und dem Benutzer die Beseitigung (z.B. Abbruch eines Prozesses) überlässt.

Die zweite Maßnahme ist die vorbeugende Verhinderung (prevention), die darauf abzielt, dass mindestens eine der notwendigen Entstehungsbedingungen für Verklemmungen generell unterbunden wird, was jedoch Restriktionen für Programmierer bedeutet.

Die Vermeidung (avoidance) ist eine weitere Kategorie, bei der das Beztriebssystem jede Ressourcenanforderung auf "sichere Zustände" hin prüft, ist aber in der Praxis sehr aufwendig.

Die letzte Gruppe ist die Erkennung und Beseitigung (detect and delete). Hierbei sucht das Betriebssystem nicht, Verklemmungen zu verhindern, sondern aktiv nach ihnen, etwa durch die aufwendige Analyse des Betriebsmittelgraphen auf Zyklen.

Wird eine Verklemmung erkannt, erfolgt die Auflösung (Ressourcen-Rückgewinnung) meist durch den Abbruch eines oder mehrerer der verklemmten Prozesse. In der Praxis bieten die meisten Betriebssysteme wenig automatische Unterstützung und überlassen die Erkennung und Beseitigung dem Benutzer (z.B. Task-Manager). Eine Time-Out-Kontrolle kann zwar Prozesse nach einer Wartefrist befreien, erfordert aber eine spezielle Fehlerbehandlung im Programm.

1.6. Speicherverwaltung

Speicher wird in Betriebssystemen in einer eigenen Komponente verwaltet. Betriebssysteme verwalten sowohl intenen als auch externen (peripheren) Speicher.

1.6.1. Aufgaben der Speicherverwaltung

An die Speicherverwaltung werden hohe Anforderungen gestellt, da Speicher räumlich und zeitlich geteilt werden kann und die Verwaltung stark von der Hardware, wie der Memory Management Unit (MMU), abhängt. Zu ihren Kernaufgaben gehören die Zuteilung und Rücknahme von Speicherbereichen an Prozesse, die effiziente Verwaltung freier und belegter Bereiche sowie der Schutz vor unerlaubten Zugriffen. Sie muss auch technische Beschränkungen verbergen, etwa durch die Verwaltung von Speicherhierarchien und die Organisation der nötigen Ein-/Auslagerung von Daten.

Ein Prozess benötigt Speicher für seinen (meist konstanten) Programmcode und seine statischen Daten, aber auch für einen (veränderlichen) Teil für dynamische Daten und den Stack. Die Zuordnung von Speicher kann statisch beim Prozessstart erfolgen oder dynamisch zur Laufzeit, wenn ein Prozess sie aktiv anfordert, beispielsweise mittels Bibliotheksfunktionen wie malloc().

1.6.2. Einfache Speicherverwaltung

Bei der einfachen Speicherverwaltung wird der physische Speicher räumlich aufgeteilt, typischerweise in einen Bereich für das Betriebssystem und einen für die Anwendungsprozesse. Für die Anwendungsbereiche gibt es zwei grundlegende Strategien.

Die erste Strategie ist die Aufteilung in Partitionen fester Größe. Dies führt unweigerlich zu einem Problem: Wenn ein Prozess (z.B. 10 MB) eine zu große Partition (z.B. 16 MB) zugewiesen bekommt, wird der ungenutzte Speicher innerhalb dieser Partition (6 MB) verschwendet. Dieser Zustand wird als interne Fragmentierung bezeichnet.

Die zweite Strategie nutzt Partitionen variabler Größe. Hier vergibt das Betriebssystem den Speicher "passgenau" und zunächst lückenlos, je nach Bedarf des Prozesses. Probleme entstehen, sobald Prozesse beendet werden oder ihre Größe ändern: Es bilden sich Lücken zwischen den belegten Blöcken. Dies führt zur externen Fragmentierung. Das bedeutet, dass zwar insgesamt genügend Speicher frei sein kann (z.B. drei Lücken à 2 MB), aber ein neuer Prozess, der 5 MB benötigt, nicht gestartet werden kann, da kein einzelner zusammenhängender Block groß genug ist. Der freie Speicher ist "extern" (außerhalb der Partitionen) zerstückelt.

Um diesem Problem der externen Fragmentierung zu begegnen, kann eine Umordnung (garbage collection) durchgeführt werden. Dabei werden alle belegten Bereiche "dicht" an ein Ende des Speichers verschoben, um alle Lücken zu einem großen, zusammenhängenden freien Block zu vereinen. Dieser Vorgang erfordert jedoch einen erheblichen Rechenaufwand.

Eine grundlegende Voraussetzung für flexible Zuteilungen (sowohl bei festen als auch bei variablen Partitionen) ist die Verschiebbarkeit (Relocation) von Programmen. Dies bedeutet, dass die Adressverweise eines Programms zur Laufzeit angepasst werden müssen, je nachdem, in welche physische Partition es geladen wird.

Direkte Addressierung

Direkte Adressierung bedeutet, dass ein Betriebssystem Programme so in den Arbeitsspeicher lädt, dass deren Adressen im Code bereits feststehen und ohne weitere Umrechnung genutzt werden können. Einfache Einprogrammsysteme teilen den Speicher dazu in einen System- und einen Benutzerbereich. Das aktive Programm belegt dort einen einzigen zusammenhängenden Block, der Rest bleibt frei.

Bei dedizierten Systemen ist der Startpunkt des Benutzerbereichs fest definiert. Programme werden deshalb direkt für diese festen Speicheradressen übersetzt. Das macht die Verwaltung sehr einfach – ein Verfahren, das früher bei Mikroprozessoren üblich war und heute noch bei kleinen Steuerungen genutzt wird.

Universelle Systeme verwenden einen Job-Monitor zur Verwaltung einer Warteschlange und einen Absolutlader, der Programme mit bereits vollständig festgelegten Speicheradressen lädt. Auch hier erfolgt der Zugriff direkt auf absolute Speicheradressen.

Beim klassischen Einprogrammbetrieb befindet sich immer nur ein Prozess im Speicher, wodurch keine Konflikte entstehen.

Mit dem Mehrprogrammbetrieb ändert sich dies: Mehrere Prozesse teilen sich den Speicher gleichzeitig, was Schutzmaßnahmen erfordert. Damit Programme sich nicht gegenseitig überschreiben, wird der Speicher oft in feste Partitionen unterteilt, denen Prozesse zugeordnet werden. Zusätzlich müssen Programme beim Laden verschoben (relokiert) werden können. Die Speicherverwaltungseinheit überwacht dabei, dass jeder Prozess nur auf seinen eigenen Bereich zugreifen darf – Verstöße werden an das Betriebssystem gemeldet, um die Stabilität und Sicherheit des Gesamtsystems zu gewährleisten.

Relocation (Verschiebung)

Verschiebung (Relocation) wird nötig, wenn Programme oder Bibliotheksroutinen nicht immer an derselben Speicheradresse liegen können. Bei einfachen Systemen, in denen Programme zusammenhängend in den Speicher geladen werden, entsteht das Problem, dass Bibliotheksroutinen je nach Programmlänge an unterschiedlichen Stellen liegen würden. Eine direkte, feste Adressierung wäre dann nicht mehr möglich und würde zu erheblicher Speicherverschwendung führen, wenn man für jede Routine feste Speicherbereiche reservieren müsste.

Die flexiblere Lösung besteht darin, die Programme so vorzubereiten, dass ihre endgültigen Speicheradressen erst beim Laden bestimmt werden. Dabei kommt ein verschiebender Lader zum Einsatz, der relative Adressen im Programm erkennt und beim Laden in absolute Adressen umrechnet. Durch Addition eines Offsets – also der tatsächlichen Startadresse im Hauptspeicher – können Programme an beliebigen freien Stellen platziert werden. Voraussetzung ist, dass sie intern so geschrieben sind, als würden sie bei Adresse 0 beginnen. Der Ladevorgang dauert dadurch etwas länger, das Programm ist nach dem Laden jedoch fest an seine zugewiesene Speicherstelle gebunden.

Noch flexibler wird die Speicherverwaltung, wenn die Umwandlung von relativen in absolute Adressen nicht beim Laden, sondern erst bei der Programmausführung erfolgt. Dazu benötigt der Prozessor ein spezielles Adressrechenwerk, das einen Basiswert aus einem Register automatisch hinzurechnet. Da der Lader die Befehle nicht mehr umschreiben muss, geschieht das Laden deutlich schneller, und Programme können sogar noch verschoben werden, nachdem sie im Speicher liegen.

Alle diese Verfahren teilen jedoch eine zentrale Einschränkung: Die Programme dürfen nicht größer sein als der physisch verfügbare Hauptspeicher. Um diese Grenze zu überwinden, wurde die Überlagerungstechnik entwickelt – ein Schritt hin zu den virtuellen Speichern, die Programme größer erscheinen lassen, als es der reale Speicher zulässt.

Overlay

Die Overlay-Technik ermöglicht es, Programme auszuführen, die insgesamt größer sind als der verfügbare Hauptspeicher. Dazu wird das Programm in mehrere Abschnitte zerlegt, von denen immer nur diejenigen im Speicher liegen, die gerade benötigt werden. Fehlt ein Abschnitt, wird er dynamisch nachgeladen und überschreibt dabei einen zuvor genutzten Teil. Dieser Vorgang findet während der Laufzeit statt, weshalb man von dynamischem Laden spricht.

Die Struktur der Overlays muss der Programmierer selbst planen, weil nur er sinnvoll entscheiden kann, welche Programmteile nie gleichzeitig benötigt werden. Eine ungünstige Aufteilung führt zu häufigen Nachladevorgängen und damit zu spürbaren Verzögerungen. Typisch besteht eine Overlay-Struktur aus einem dauerhaft im Speicher verbleibenden Kernprogramm, mehreren austauschbaren Unterprogrammen sowie gemeinsamen Daten, die erhalten bleiben müssen. Der dafür vorgesehene Speicherbereich wird als Overlay- oder transiente Zone bezeichnet.

In modernen Betriebssystemen hat diese klassische Form der Überlagerung kaum noch Bedeutung, da virtuelle Speicherverwaltung diese Aufgaben wesentlich flexibler und automatisiert übernimmt.

Implementierung der Speicherverwaltung: Bitmaps und verkettete Listen

Zur Implementierung der Speicherverwaltung gibt es zwei typische Varianten.

Bitmap

Der Belegungsvektor (Bitmap) teilt den gesamten Speicher in gleich große Einheiten, wobei jedes Bit deren Belegungszustand (z.B. 0=frei, 1=belegt) anzeigt. Die Suche nach Speicher wird damit auf die Suche nach einer Folge von aufeinanderfolgenden Null-Bits zurückgeführt. Die Größe dieser Einheiten ist ein Kompromiss: Kleine Einheiten erzeugen eine sehr große Bitmap, während große Einheiten zu interner Fragmentierung führen (da im Schnitt die Hälfte der letzten Einheit ungenutzt bleibt).

Verkettete Listen

Die Alternative sind verkettete Listen, bei denen jeder Speicherbereich als Listenelement (mit Zustand, Anfangsposition, Größe und Zeiger) verwaltet wird, oft in einer separaten Freispeicherliste.

Algorithmen

Bei einer Speicheranforderung muss die Verwaltung einen "passenden" freien Bereich suchen. Dafür gibt es verschiedene Algorithmen, wie First-Fit (der erste ausreichend große Bereich), Next-Fit (wie First-Fit, aber die Suche beginnt ab der letzten Position), Best-Fit (der kleinste, gerade noch ausreichende Bereich) oder Worst-Fit (der größte verfügbare Bereich).

Bei der Freigabe von Speicherbereichen ist es entscheidend, dass das System prüft, ob der neu entstandene freie Teil mit einem oder beiden benachbarten Bereichen verschmolzen werden kann. Dies ist notwendig, um die externe Fragmentierung zu bekämpfen, indem größere, zusammenhängende freie Blöcke gebildet werden.

1.6.3. Speicherhierarchien

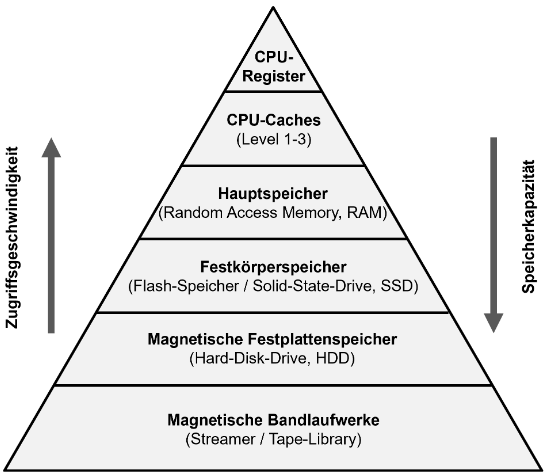

Ein Prozessor kann Daten schneller Speichern als diese Daten gespeichert werden können. Moderne Computer enthalten mehrere unterschiedliche Speicherkomponenten, die sich bezüglich ihrer Geschwindigkeit und Kapazität unterscheiden. Diese beiden Eigenschaften verhalten sich leider einander entgegengesetzt, sodass der Idealfall eines sehr schnellen und belieb großen Hauptspeicher nicht gegeben ist.

Aus diesem Grund verwendet man in modernen Computersystemen eine mehrstufige Speicherhierarchie.

Am schnellsten sind die Prozessorregister, die jedoch kapazitiv auf wenige Hundert Byte limitiert sind. Darauf folgen die Cachespeicher (Level 1, Level 2) mit deutlich höheren Kapazitäten im Megabyte-Bereich. Der klassische Hauptspeicher (RAM) ist wiederum langsamer, bietet aber mehrere Gigabyte an Platz.

Noch langsamer, aber kapazitiv größer, sind Solid-State-Disks (SSDs), die bereits zur Peripherie zählen. Am Ende der Hierarchie stehen externe Speicher wie mechanische Festplatten oder Bandlaufwerke. Sie bieten die höchste Kapazität, haben aber aufgrund ihrer Mechanik extrem langsame Zugriffszeiten (Millisekunden bis Sekunden).

Da alle Programme und Daten zur Verarbeitung im schnellen Hauptspeicher (oder den Registern) vorliegen müssen, dieser aber nicht ausreicht, um alle Prozesse aufzunehmen, muss die Speicherverwaltung einen Kompromiss finden.

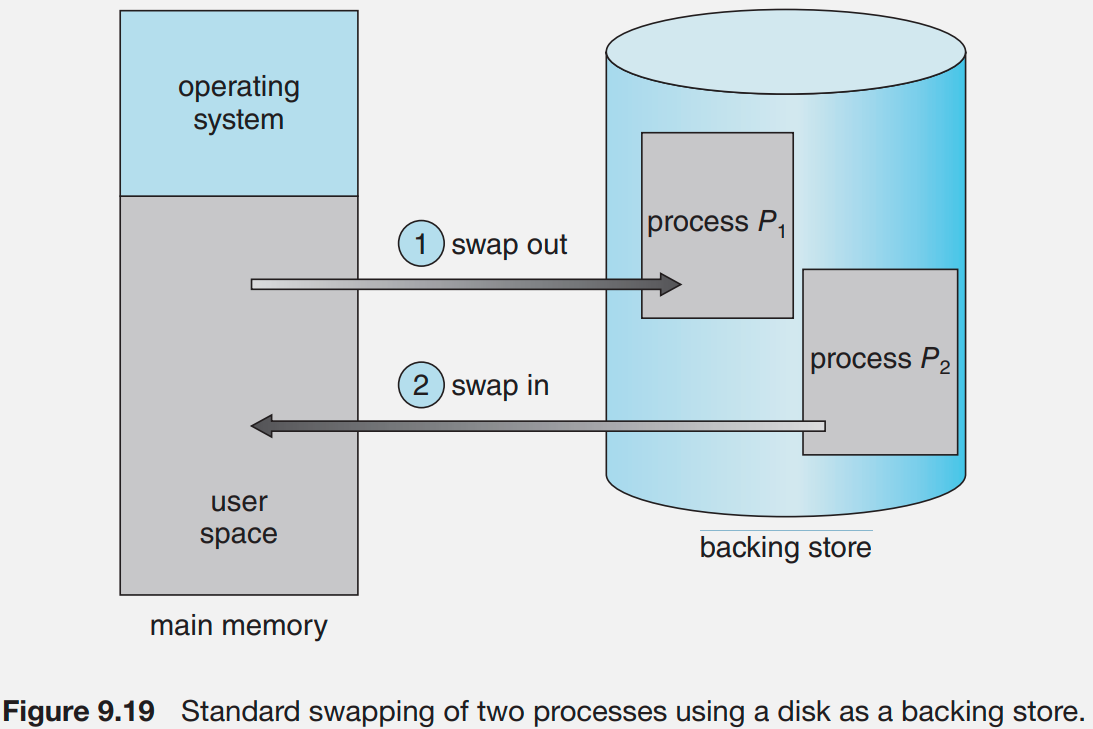

1.6.4. Swapping

Im Betrieb kann es zu einem Hauptspeichermangel kommen. Um dies zu verhindern wird ein Prozess ausgewählt und alle von ihm belegten Hauptspeicherbereiche vorübergehend auf einen externen Speicher (im sogenannten backing store) ausgelagert. Dieses Austauschverfahren wird swapping bezeichnet.

Dabei wählt das Betriebssystem einen Prozess aus, idealerweise einen unwichtigen, der sich im Wartezustand befindet, und lagert alle von ihm belegten Hauptspeicherbereiche temporär auf einen externen Speicher (z.B. Festplatte) aus.

Dieser Vorgang umfasst den gesamten Adressraum des Prozesses (Code, Daten, Stack und Metadaten) und Teile seines Systemkontexts, die in den Swap-Bereich (meist eine Festplattenpartition oder Datei) geschrieben werden. Dasselbe gilt für Threads (alle Threads relevanten Daten müssen auch ausgelagert werden).

Ausgelagerte Prozesse sind nicht laufbereit und müssen vor einer späteren Fortführung erst vollständig wiedereingelagert werden. Die Verwaltung des Swap-Bereichs selbst (Belegung, Freigabe) erfolgt mit ähnlichen Verfahren wie die der Hauptspeicherverwaltung.

1.6.5. Virtueller Speicher

1.6.3. Virtuelle Speichervewaltung

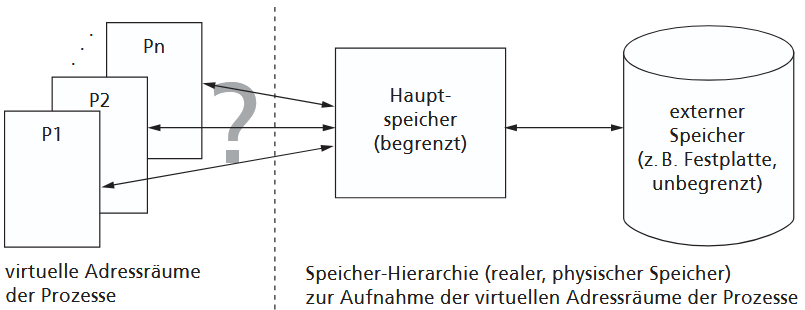

Die virtuelle Speicherverwaltung ermöglicht es, Programmen eine zusammenhängende, unendlich große Speicherlandschaft vorzugaukeln, obwohl der physische Hauptspeicher begrenzt ist. Der zentrale Gedanke ist, den Adressraum, den die Programme verwenden, vom tatsächlich vorhandenen Arbeitsspeicher zu trennen. Dabei spricht das Programm nur den logischen, virtuellen Adressraum an, während das Betriebssystem zusammen mit spezieller Hardware dafür sorgt, dass diese logischen Adressen auf die physischen Speicherbereiche abgebildet werden. So kann der Programmierer unabhängig von der realen Speichergröße arbeiten.

In der Praxis wird nur der jeweils benötigte Teil eines Programms oder seiner Daten – das sogenannte Working Set – in den Arbeitsspeicher geladen. Alle anderen Teile bleiben ausgelagert und werden bei Bedarf nachgeladen. Dadurch können Programme ausgeführt werden, deren Gesamtgröße die Kapazität des physischen Speichers übersteigt, und gleichzeitig mehrere Programme parallel laufen, ohne dass der Anwender etwas davon merkt.

Die Umsetzung erfolgt durch die dynamische Adressumsetzung: Die logischen Adressen in den Befehlen bleiben unverändert, die Übersetzung in physische Adressen erfolgt erst bei der Befehlsausführung. Wenn ein benötigter Abschnitt nicht im Speicher liegt, unterbricht das Betriebssystem den laufenden Befehl, lädt den Abschnitt nach und setzt die Ausführung korrekt fort. Dieses Zusammenspiel von Hardware und Betriebssystem macht den virtuellen Speicher für den Anwender völlig transparent.

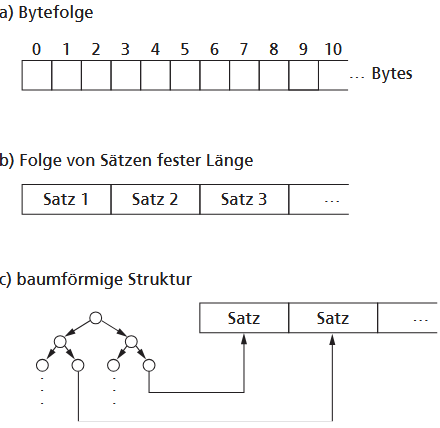

Effizienz wird erreicht, indem nicht einzelne Speicherzellen, sondern größere Abschnitte aus- und eingelagert werden. Die Speicherverwaltung erfolgt dabei typischerweise über Segmentierung oder Paging, die es erlauben, Speicher flexibel zuzuweisen, zu schützen und bei Bedarf zu verschieben. Die virtuelle Speicherverwaltung ist daher eines der zentralen Konzepte moderner Betriebssysteme und hat die ältere Overlay-Technik weitgehend ersetzt.

Relocation von Prozessen und Abstraktion

Das Grundprinzip des virtuellen Speichers (VM) basiert auf der Idee der Verschiebbarkeit (Relocation) und einer dynamischen Adressumsetzung zur Laufzeit. Das Betriebssystem verbirgt die tatsächliche Größe und Anordnung des physischen Hauptspeichers und "spiegelt" stattdessen jedem Prozess einen eigenen, nahezu unbegrenzten und logisch zusammenhängenden (virtuellen) Adressraum vor. Diese Abstraktion befreit den Programmierer davon, sich um reale Speicherbeschränkungen oder die Organisation der Ein-/Auslagerung von Daten kümmern zu müssen. Aus Sicht des Prozesses werden nur die aktuell benötigten Speicherteile im Hauptspeicher gehalten, während der Rest auf einem externen Speicher liegt.

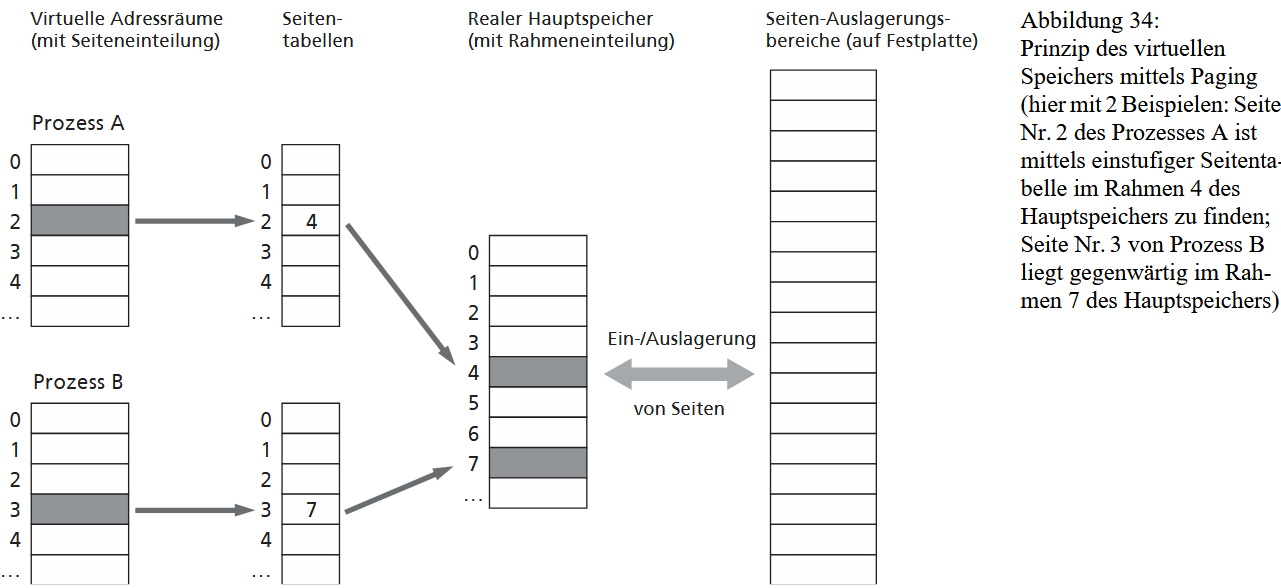

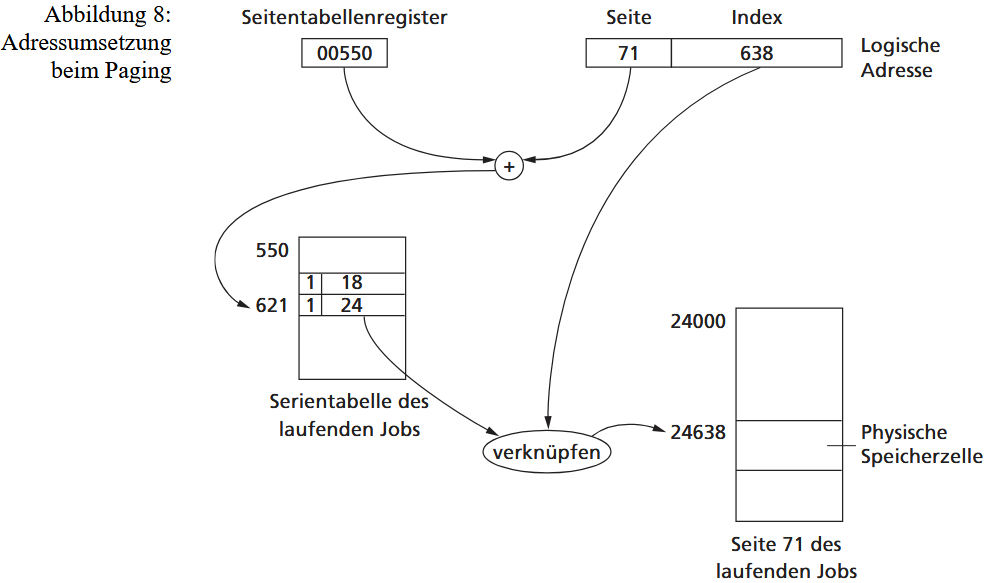

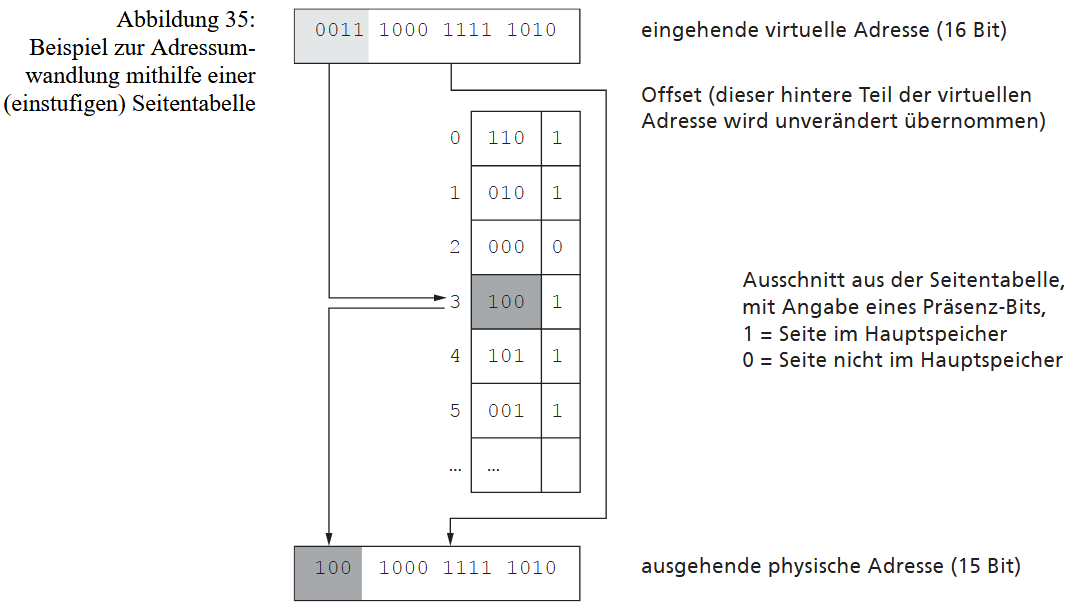

Die Realisierung von virtuellem Speicher erfordert eine Speicherhierarchie (Hauptspeicher und externer Speicher) sowie zwingend eine Hardware-Unterstützung durch die MMU (Memory Management Unit) des Prozessors. Die MMU ist für die dynamische Umwandlung der virtuellen Adressen des Prozesses in reale, physische Adressen im Hauptspeicher verantwortlich. Zur Organisation werden sowohl der virtuelle Adressraum als auch der physische Speicher in Verwaltungseinheiten aufgeteilt. Diese Einheiten können entweder unterschiedlich groß sein (Segmente, Segmenting) oder alle die gleiche feste Größe haben (Seiten, Paging).